রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানে কর্মী নিয়োগের সুনির্দিষ্ট নিয়ম আছে। একজন কর্মকর্তা বা কর্মচারী নির্বাচনী পরীক্ষার মাধ্যমে যোগ্যতার প্রমাণ দিয়ে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানে চাকরি পেয়ে থাকেন। ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান চাইলেই তার পছন্দনীয় ব্যক্তিকে যেকোনো পদে বসিয়ে দিতে পারেন। এমন কী চাইলে তার নিজের আত্মীয়স্বজনকে কোম্পানির শীর্ষ পদে বসিয়ে দিতে পারেন। ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানে একজন কর্মীর বয়সসীমা বলে তেমন কিছু থাকে না। মালিক চাইলে যে কাউকে নির্দিষ্ট বয়সের পরও চাকরিতে বহাল রাখতে পারেন। কিন্তু রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানে চাকরিতে প্রবেশ এবং চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের একটি নির্দিষ্ট বয়স আছে। সেই বয়সসীমা সবাইকে মেনে চলতে হয়।

অজ্ঞতা বা অসাবধানতাবশত অধিকাংশ মানুষই রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানকে ‘সরকারি’ প্রতিষ্ঠান বলে থাকেন। আসলে এটা মোটেও ঠিক নয়। কারণ যে চারটি আবশ্যিক উপাদান বা উপকরণ নিয়ে রাষ্ট্র গঠিত হয় তার মধ্যে সবচেয়ে দুর্বল এবং একমাত্র পরিবর্তনশীল উপাদান হচ্ছে সরকার। সরকার যায়, সরকার আসে। কিন্তু রাষ্ট্র তার আপন মহিমায় জেগে থাকে। সরকার হচ্ছে জনগণের পক্ষ থেকে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। অর্থাৎ সরকার হচ্ছে রাষ্ট্রের জিম্মাদার মাত্র। সরকার যেমন রাষ্ট্রের মালিক নন, তেমনি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ব্যক্তিরাও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মালিক নন। মালিকানাগত এই ধারণা বা ভিত্তি থেকেই রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের ভিন্ন স্বরূপ উপলব্ধি করা যায়।

ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয় সরাসরি মালিকের অধীনে। অর্থাৎ ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানে মালিক স্বয়ং উপস্থিত থাকেন। আর রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয় প্রতিনিধির মাধ্যমে। মালিক সেখানে সরাসরি উপস্থিত থাকেন না। ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানে মালিক স্বয়ং উপস্থিত থাকেন বলে সেখানে জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতা থাকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে। ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানে কোনো কর্মী দুর্নীতি বা অনিয়মের সঙ্গে যুক্ত হলেই তার চাকরিচ্যুতি বা কঠোর শাস্তি অনিবার্য। কিন্তু রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানে মালিক স্বয়ং উপস্থিত থাকেন না বলে সেখানে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার কোনো বালাই থাকে না। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানে ‘দুর্নীতির সঙ্গে দুর্ভাগ্য’ যুক্ত না হলে কারও চাকরি যায় না। কিন্তু ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানে সামান্য দুর্নীতি বা অনিয়মের ঘটনা ঘটলেও একজন কর্মীর চাকরি চলে যেতে পারে।

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানে একজন কোনোভাবে চাকরিতে প্রবেশ করতে পারলে ৫৯ বছর বয়স পর্যন্ত তার চাকরি মোটামুটি নিশ্চিত। দুর্নীতি করলেও সাধারণত কারও চাকরিচ্যুত হওয়ার আশঙ্কা থাকে না। কারণ যারা দুর্নীতির তদন্ত করে থাকেন তারা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানেরই কর্মকর্তা। কাজেই একজন সহকর্মীর প্রতি তাদের সহানুভূতি থাকাটাই স্বাভাবিক। যেহেতু দুর্নীতির সঙ্গে দুর্ভাগ্য যুক্ত না হলে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানে একজন কর্মীর চাকরি চলে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে না। তাই এসব প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের মধ্যে এক ধরনের দুর্বিনীত ভাব প্রত্যক্ষ করা যায়। যেহেতু ৫৯ বছর বয়সের পর আর চাকরিতে বহাল থাকার সম্ভাবনা থাকে না, তাই অনেকেই চেষ্টা করে কীভাবে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিজেদের আখের গুছিয়ে নেয়া যায়।

সর্বশেষ বেতন কাঠামো অনুযায়ী, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের যে বেতন-ভাতা প্রদান করা হয় তা বেশ মেটো অঙ্কের হলেও বর্তমান অস্বাভাবিক উচ্চ মূল্যস্ফীতিকালে তা পর্যাপ্ত বলে বিবেচনার অবকাশ নেই। এই বেতন-ভাতা দিয়ে স্ট্যাটাস অনুযায়ী একজন কর্মকর্তার সংসার চালানোই কঠিন। এরপরও যদি কোনো রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারী বিত্তের পাহাড় গড়ে তোলেন তাহলে বুঝতে হবে ‘ডাল মে কুচ কালা হ্যায়।’ কিছু দিন আগে পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল মোমেন বলেছিলেন, কানাডার বেগম পাড়ায় যেসব বাংলাদেশির বাড়ি রয়েছে তাদের একটি বড় অংশই রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের একজন কর্মকর্তা যদি সৎভাবে জীবনযাপন করেন তাহলে তার সংসার চালানোই কঠিন। তিনি কানাডায় বাড়ি ক্রয় করেন কীভাবে? রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিটি প্রতিষ্ঠানই দুর্নীতি আর অনিয়মের আখড়ায় পরিণত হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠান মূলত দুর্নীতি আর অনিয়মের কারণেই বছরের পর বছর লোকসান দিচ্ছে। একই ধরনের ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান লাভজনকভাবে পরিচালিত হলেও রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান লোকসান দিচ্ছে। যদি স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা যেত তাহলে কোনো রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানই লোকসান দিতে পারে না।

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের বেশির ভাগ কর্মীই প্রতিষ্ঠানটিকে নিজের প্রতিষ্ঠান মনে করেন না। তারা মনে করেন, ৫৯ বছর বয়স হয়ে গেলে তাদের প্রতিষ্ঠানের চাকরি থেকে অবসর নিতে হবে। কাজেই সময় থাকতে যা পার করে নাও। তাই রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানে চাকরি পদ্ধতির ব্যাপক পরিবর্তন করা প্রয়োজন। চাকরি পদ্ধতি পরিবর্তন ছাড়া কর্মীদের মনোভাব পাল্টানো যাবে না। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানে একবার চাকরিতে প্রবেশ করতে পারলে ৫৯ বছর বয়স পর্যন্ত তার কর্মসংস্থান নিশ্চিত হয়ে যায়। এটা একজন কর্মীর মনে অহমিকা জাগ্রত করতে পারে। তাই এ পদ্ধতি পরিবর্তন করা এখন সময়ের দাবিতে পরিণত হয়েছে।

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী চাকরির ব্যবস্থা বা পদ্ধতি পরিবর্তন করা প্রয়োজন। প্রতিটি চাকরিতে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কর্মী নিয়োগ দেয়া যেতে পারে। যেমন, একজন কর্মী তিন বছরের জন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ লাভ করবেন। এই তিন বছরে তার কার্যক্রম এবং আচার-আচরণ যদি সন্তোষজনক হয় তাহলে পরবর্তী পদে পদোন্নতি দিয়ে চাকরির মেয়াদ আরও তিন বছর বাড়ানো যেতে পারে। এভাবে তিন বছর পর পর পদোন্নতিসহ চাকরির মেয়াদ বাড়তে থাকবে। একটি নির্দিষ্ট বয়সের পর তারা চাকরি থেকে অবসরে গমন করবেন। কারও মাঝে দক্ষতার অভাব দেখা দিলে তাকে একই পদে আরও তিন বছর রাখা যেতে পারে। কিন্তু কারও মাঝে সামান্যতম দুর্নীতি বা অনিয়মের অভিযোগ প্রমাণিত হলে তাকে সঙ্গে সঙ্গে চাকরিচ্যুত করা যেতে পারে। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে একটি আলাদা বিভাগ থাকবে, যারা কর্মীদের দক্ষতা এবং সততা নিশ্চিত করবেন।

একই সঙ্গে কর্মকর্তাদের অ্যানুয়াল কনফিডেন্সিয়াল রিপোর্ট (এসিআর) লিখন পদ্ধতি পরিবর্তন করতে হবে। বর্তমানে অধিকাংশ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা তার নিচের পর্যায়ের কর্মকর্তার এসিআর লিখে থাকেন। এসিআর খারাপ হলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার পদোন্নতি, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি সুবিধা বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এমনকি পদাবনতিও ঘটতে পারে। তাই নিচের পর্যায়ের কর্মকর্তারা সব সময়ই ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের তোয়াজ করে চলতে বাধ্য হন। এসিআর লিখন পদ্ধতি চালু করেছিল ইংরেজরা। তারা স্থানীয়দের ওপর একচ্ছত্র আধিপত্য বহাল রাখার জন্য এই পদ্ধতির উদ্ভাবন করেছিলেন। একটি স্বাধীন দেশে এসিআরের মতো অমানবিক পদ্ধতি থাকা উচিত নয়। আর যদি এই পদ্ধতি বহাল রাখতে হয় তাহলে তা হওয়া উচিত দ্বিমুখী পদ্ধতি। অর্থাৎ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা যেমন তার নিচের পর্যায়ের কর্মকর্তার এসিআর লিখবেন, তেমনি নিচের পর্যায়ের কর্মকর্তাও তার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার এসিআর লিখবেন।

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানে প্রায়ই চুক্তিভিত্তিক নিয়োগদানের একটি পদ্ধতি প্রত্যক্ষ করা যায়। এটি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা উচিত। কারণ চুক্তিভিত্তিক নিয়োগপ্রাপ্ত একজন কর্মকর্তা কখনোই প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব কর্মকর্তার মতো দায়িত্বশীল এবং প্রতিষ্ঠানের প্রতি অনুগত হতে পারেন না। কেউ-ই একটি প্রতিষ্ঠানের জন্য অত্যাবশ্যক নন। পৃথিবীতে এখনো এমন কোনো ব্যক্তির জন্ম হয়নি যাকে ছাড়া একটি প্রতিষ্ঠান চলতে পারে না। একজন ব্যক্তিকে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেয়া হলে সেই প্রতিষ্ঠানের নিচের পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মাঝে হতাশা নেমে আসতে বাধ্য। কারণ চুক্তিভিত্তিক নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিচের লেভেলের প্রতিটি কর্মীর পদোন্নতি বন্ধ হয়ে যায়। চুক্তিভিত্তিক কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রতি দায়বদ্ধ হতে পারেন না।

সম্প্রতি একটি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৪টি বাড়ি ক্রয়ের অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। তিনি একটানা ১৩ বছর সেই প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ পদে চুক্তিভিত্তিক দায়িত্বে আসীন রয়েছেন। এই ভদ্রলোকের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময় নানা অভিযোগ উত্থাপিত হলেও তার ব্যাপারে কোনো তদন্ত এবং শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। যদিও তিনি যুক্তরাষ্ট্রে ১৪টি বাড়ি থাকার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। ২০১৮ সালে ওই প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের মূল বেতনের পরিমাণ ছিল ৭০ কোটি টাকা। আর আড়াই হাজার স্থায়ী কর্মকর্তা-কর্মচারী ওভার টাইম ভাতা গ্রহণ করেছেন ৯৫ কোটি টাকা। অভিযুক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ১৩ বছরে বেতন-ভাতা নিয়েছেন ৫ কোটি ৮০ লাখ টাকা। এই হচ্ছে চুক্তিভিত্তিক চাকরির দৃষ্টান্ত।

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোকে বাঁচাতে হলে এদের পরিচালন পদ্ধতিতে ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করতে হবে। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানে দলীয় রাজনীতি চর্চা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করতে হবে। যারা এসব প্রতিষ্ঠানে বসে দলীয় রাজনীতি চর্চা করেন তাদের উদ্দেশ্য কখনোই ভালো হতে পারে না। কারণ এরা সব সময়ই সরকারদলীয় রাজনীতি করে থাকেন। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, অতীত অপকর্ম থেকে নিজেদের রক্ষা করা অথবা নতুন করে দুর্নীতি-অপকর্মের সুযোগ সৃষ্টি করা। কাজেই এদের কোনোভাবেই ছাড় দেয়া উচিত হবে না।

লেখক: অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল ম্যানেজার-বিডিবিএল ও অর্থনীতিবিষয়ক লেখক

আমাদের দেশে বেসরকারি শিক্ষক নিয়োগ একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার মধ্যদিয়ে যারা এমপিওভুক্ত বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক হতে আগ্রহী তাদের উচিত বেসরকারি স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য জেনে বুঝে বাস্তবতার আলোকে এ সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করা। কেননা অতি আবেগ-তাড়িত হয়ে বা অন্য চাকরি না পেয়ে অথবা ভিন্ন কোনো কারণে সবকিছু না জেনে, না বুঝে বেসরকারি শিক্ষক হয়ে নিজের কর্মের ওপর সন্তুষ্ট থাকতে না পারলে ব্যক্তিগত সফলতা অর্জন এবং দেশ ও জাতির কল্যাণসাধন মোটেই সম্ভব নয়। সফল শিক্ষক ব্যতীত যোগ্য ও দক্ষ নাগরিককর্মী তৈরি হয় না। একজন স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ও আত্মনিবেদিত সুযোগ্য সফল শিক্ষক সারাজীবনে তৈরি করেন অগণিত সফল মানুষ। বিপরীতক্রমে একজন অনাগ্রহী ও অসন্তুষ্ট শিক্ষক নিজের জান্তে বা অজান্তে সারাজীবনে তৈরি করেন অগণিত অযোগ্য নাগরিক। উত্তম শিক্ষকতার জন্য সন্তুষ্টচিত্তে আত্মমনোযোগী হওয়া অত্যাবশ্যক। তাই বলছি, ভালোভাবে সবকিছু জেনে বুঝে ভেবেচিন্তেই হওয়া উচিত শিক্ষক, বিশেষ করে বেসরকারি শিক্ষক। এ জন্য প্রার্থীদের সুবিধার্থে সংক্ষিপ্তভাবে নিচে উপস্থাপন করছি কিছু বিবেচ্য বিষয়।

মনে রাখতে হবে, ভিন্ন ভিন্ন ম্যানেজিং কমিটি বা গভর্নিং বডি দ্বারা পরিচালিত প্রতিটি বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। পৃথক, প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি পদ সম্পূর্ণ পৃথক, চাকরির আবেদনের চয়েজ লিস্টের প্রতিটি চয়েজ পৃথক। পদ শূন্য থাকলে নিজের যোগ্যতা ও ইচ্ছা অনুসারে বাড়ির পাশে, দূরে বা বহুদূরে, শহরে কিংবা গ্রামে অবস্থিত স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসায়, কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আবেদন করা যাবে। এক প্রতিষ্ঠান থেকে অন্য প্রতিষ্ঠানে সরাসরি বদলি হওয়ার কোনো সুযোগ বিদ্যমান নেই। কেন নেই সে ব্যাখ্যা অনেক বিস্তৃত ও অনেক বিতর্কিত। প্রতিষ্ঠান বদলের ন্যূনতম সুযোগটুকুও এখন আর নেই! সেটি পুনরায় আদৌ তৈরি হবে কি না, হলেও কতদিনে হবে তা অনিশ্চিত। বদলির কিংবা প্রতিষ্ঠান পরিবর্তনের সুযোগ যখনই হোক, যে নীতিমালা তৈরি করা হবে সে নীতিমালায় কে কতটুকু সুযোগ পাবে তাও অজানা।

কেউ কোনো দিন সুযোগ পেলেও তাকে অন্য একটি বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই যেতে হবে এবং সেটির ম্যানেজিং কমিটি বা গভর্নিং বডির অধীনস্থ হয়েই চাকরি করতে হবে।

মোট শূন্যপদের বিপরীতে মোট প্রার্থীর সংখ্যা যাই থাকুক না কেন ভালো, সচ্ছল ও সুবিধাজনক প্রতিষ্ঠানে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা বেশি হওয়াটাই স্বাভাবিক। নিবন্ধন পরীক্ষায় বেশি নম্বর প্রাপ্ত হয়ে থাকলেও ভালো প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ পেতে চাইলে একাধিক প্রতিষ্ঠানে আবেদন করার প্রয়োজন হবে। যাদের নিবন্ধন পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর তুলনামূলক কম তাদের আরও বেশিসংখ্যক প্রতিষ্ঠানে আবেদন করার প্রয়োজন হবে। সেক্ষেত্রে নিজের বাড়ির আশপাশে অবস্থিত একাধিক প্রতিষ্ঠানে এবং অনেক দূরদূরান্তে অবস্থিত একাধিক প্রতিষ্ঠানে আবেদন করার তাগিদ অনুভব করতে পারেন।

যে প্রতিষ্ঠানেই আবেদন করুন না কেন; ধরে নিতে হবে ওই প্রতিষ্ঠানেই আপনার চাকরি হবে এবং আপনি অবশ্যই সেখানে চাকরি করতে যাবেন। তাই একজন প্রার্থীর নিম্নলিখিত বিষয়গুলো ভালোভাবে বিবেচনায় রেখে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চয়েজ করে সিলেকশন করা বা আবেদন করা উচিত।

১। নিবন্ধন পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর বেশি বা মেরিট পজিশন আগে না থাকলে বেশি ভালো বা সুবিধাজনক প্রতিষ্ঠানে সুযোগ পাওয়ার সম্ভাবনা কম থাকবে। সেক্ষেত্রে অধিক সংখ্যক আবেদন করার প্রয়োজন হতে পারে।

২। নিজের এলাকায় ও কম দূরে অবস্থিত যাতায়াত সুবিধা-সংবলিত প্রতিষ্ঠানগুলোকে পছন্দের ক্ষেত্রে যথাসম্ভব অগ্রাধিকার দেওয়া। বিশেষ করে যাদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সমস্যা আছে এবং যারা মহিলা প্রার্থী তাদের ক্ষেত্রে এ বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নিজের বাড়িতে থেকে কম বেতন পেলেও টিকে থাকা যায় এবং অন্যান্য সুবিধা পাওয়া যায়।

৩। প্রতিষ্ঠানের সুনাম, অবস্থা, অবস্থান, কর্মপরিবেশ, শিক্ষার্থীর সংখ্যা, আর্থিক সচ্ছলতা ও শিক্ষকদের সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদি সন্তোষজনক কি না তা জেনে নেওয়া। শিক্ষার্থীর সংখ্যা কম থাকলে প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ-সুবিধার পরিমাণও সাধারণত কম থাকে। এমনকি বৈধভাবে প্রাইভেট পড়ানোর সুযোগও কম থাকে।

৪। আবেদনের জন্য প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত পদটি এমপিওভুক্ত শূন্যপদ কি না, এ পদের বিপরীতে কাম্য শিক্ষার্থী আছে কি না, কোনো মামলা-মোকদ্দমা আছে কি না, এমপিওভুক্ত হবে কি না, হলে কতদিন লাগতে পারে তা নিশ্চিত হওয়া।

৫। কোনো কারণে নন-এমপিও পদে আবেদন করতে চাইলে তা জেনে বুঝেই করা। প্রতিষ্ঠানের সচ্ছলতা নিশ্চিত হওয়া এবং প্রতিষ্ঠান থেকে সব সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয় কি না, তা নিশ্চিত হওয়া। কারণ সরকারি আদেশ থাকার পরও অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান থেকেই নন-এমপিও শিক্ষকদের এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের সমপরিমাণ আর্থিক সুবিধা প্রদান করা হয় না!

৬। দূরবর্তী কোনো প্রতিষ্ঠানে আবেদন করতে হলে সেই প্রতিষ্ঠান ও এলাকা সম্পর্কে ভালোভাবে জেনেশুনে দেখে নেওয়া। তদুপরি সেখানে যাতায়াত সুবিধা কেমন, থাকা-খাওয়ার সুবিধা আছে কি না, নিরাপত্তাব্যবস্থা কেমন, ছুটিতে বা প্রয়োজনে নিজের আপনজনের কাছে যাওয়া-আসা করা যাবে কি না, যেসব অসুবিধা আছে সেগুলো সহজে মেনে নেওয়া যাবে কি না, তাও বিবেচনা করা। প্রার্থী মহিলা হলে এসব বিষয় অধিক গুরুত্ব দিয়ে দেখা।

৭। গ্রামে কিংবা শহরে যেখানে বসবাস করতে আপনি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন সেখানকার প্রতিষ্ঠানকে অগ্রাধিকার দেওয়া। শহরে অবস্থিত প্রতিষ্ঠানে আবেদন করার ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, শহরেও সচ্ছল এবং অসচ্ছল উভয় ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে। শহরের কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানে বেতন-ভাতা কিছুটা বেশি থাকলেও জীবনযাপনের ব্যয় অনেক বেশি।

৮। স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, কারিগরি ও ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে কোনো ধরনের প্রতিষ্ঠানে বা সহকর্মীদের সঙ্গে কর্ম করে আপনি অধিক স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করবেন তা ভেবে নেওয়া।

৯। যে পদে আবেদন করবেন সেই পদের মর্যাদা কতটুকু, সরকারি বেতন স্কেল কী, বর্তমান মূল বেতন কত, অন্যান্য ভাতাদি পরিমাণ কত, মাসিক কর্তনের পরিমাণ কত, বিভিন্ন বোনাসের পরিমাণ কত, বার্ষিক ইনক্রিমেন্টের পরিমাণ কত, পদোন্নতির সুযোগ আছে কি না, অবসরের সময় কী পরিমাণ আর্থিক সুবিধা পাওয়া যেতে পারে এবং অন্যান্য পেশার তুলনায় সুযোগ-সুবিধা কতটুকু কম-বেশি ইত্যাদি জেনে নেওয়া।

১০। একাধিক স্তরবিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত পদে যোগদান করলে কোন কোন স্তরে ক্লাস নিতে হবে, তা জেনে নেওয়া এবং সেই স্তরে ক্লাস নেওয়ার জন্য নিজের ইচ্ছা ও যোগ্যতা আছে কি না বা থাকবে কি না তা ভেবে নেওয়া।

১১। আধুনিক শিক্ষকতায় কাজের ধরন-পরিধি কেমন, লেখাপড়ায় লেগে থাকতে ভালো লাগে কি না, শিক্ষকের দায়িত্ব-কর্তব্য কতটুকু ও কর্মকালে ছুটি ভোগের বিধান কেমন, অন্যান্য পেশার তুলনায় সুযোগ-সুবিধা কতটুকু কম-বেশি, নিজের যোগ্যতা ও মন-মানসিকতার সঙ্গে এই পেশা খাপ খায় কি না ইত্যাদি বুঝে নেওয়া।

১২। প্রতিষ্ঠান পরিবর্তনের ক্ষেত্রে (পুনরায় সুযোগ দেওয়া হলে) কাঙ্ক্ষিত প্রতিষ্ঠানের অবস্থা ও অবস্থান বর্তমান প্রতিষ্ঠানের অবস্থা ও অবস্থানের তুলনায় অধিক ভালো কি না এবং সেখানে গেলে পরিবর্তনের উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে কি না, তা জেনে বুঝে নেওয়া।

উল্লিখিত বিষয়গুলোর সঙ্গে নিজের বিশেষ বিষয়গুলো সার্বিক বিবেচনায় যথাযথ ও মনোপুত হলেই পছন্দ তালিকা তৈরি করে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক পদে আবেদন করা উচিত; যেন নিয়োগ পেলে যোগদান করার ব্যাপারে কোনোরূপ অনিহা না থাকে। কেননা নিয়োগ পেয়ে কেউ যোগদান না করলে একদিকে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা শিক্ষক প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয় এবং অন্যদিকে একজন প্রার্থী নিয়োগ প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হন! যেখানে চাকরি হলে আপনি যাবেন না সেখানে অহেতুক আবেদন করে অন্য প্রার্থীকে বঞ্চিত করা ও পদটি শূন্য রেখে শিক্ষার্থীদের বঞ্চিত করা মোটেও উচিত নয়। তাই সংশ্লিষ্ট নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, শিক্ষক, অভিভাবক, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রধান, থানা/উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস, এলাকার মানুষ ও অন্যান্য সোর্স থেকে কাঙ্ক্ষিত তথ্য সংগ্রহ করে সবদিক বিবেচনা করে এমন পদে বা প্রতিষ্ঠানে আবেদন করা উচিত যেখানে নিয়োগ পেলে যোগদান ও কর্ম সম্পাদনে নিজের আগ্রহ থাকবে।

হাজার বছর ধরেই এদেশের শিক্ষকদের আর্থিক সুবিধা অত্যন্ত কম ছিল। তখনকার শিক্ষকদের প্রায় সবাই স্বেচ্ছায় স্বপ্রণোদিত হয়ে, আত্মনিবেদিত হয়ে শিক্ষকতায় নিয়োজিত ছিলেন। তাদের কাছে শিক্ষকতা প্রায় শতভাগ ব্রত ছিল। তখনকার জীবনযাপনের প্রেক্ষাপটে শিক্ষকতার মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্য মুখ্য ছিল না। তবে বর্তমান বাস্তবতায় শিক্ষকদের ন্যূনতম জীবন ধারণের প্রয়োজনেই শিক্ষকতার মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের বিষয়টি অনেকাংশে মুখ্য হয়ে উঠেছে। তথাপি আমাদের দেশের শিক্ষকদের বিশেষ করে বেসরকারি শিক্ষকদের আর্থিক সুবিধা অন্যান্য দেশের তুলনায় খুবই নগণ্য! বর্তমানে এমপিও-এর মাধ্যমে সরকার মাধ্যমিক স্তরের একজন প্রশিক্ষণবিহীন সহকারী শিক্ষককে মূল বেতন দিয়ে থাকে মাত্র ১২ হাজার ৫০০ টাকা! উচ্চমাধ্যমিক ও স্নাতক পর্যায়ের একজন প্রভাষককে প্রাথমিক মূল বেতন দেওয়া হয় ২২ হাজার টাকা। এ ছাড়া সব স্তরের শিক্ষকদের বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট অনধিক ৫ শতাংশ, বাড়ি ভাড়া ভাতা ১ হাজার টাকা, চিকিৎসা ভাতা ৫০০ টাকা, উৎসব ভাতা ২৫ শতাংশ, বাংলা নববর্ষ ভাতা ২০ শতাংশ দেওয়া হয়ে থাকে। অন্যদিকে এই মূল বেতন থেকে অবসর + কল্যাণ তহবিলের জন্য ১০ শতাংশ টাকা জমা রাখা হয়। নিয়মিত ২৫ বা ততোধিক বৎসর চাকরি করে অবসরে গেলে কল্যাণ + অবসর তহবিল থেকে সর্বশেষ মূল বেতনের প্রায় ১০০ গুণ টাকা পাওয়ার বিধান বিদ্যমান। উল্লিখিত সরকারি সুবিধার অতিরিক্ত কোনো সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার বিষয়টি প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব সচ্ছলতা ও বিধি-বিধানের ওপর নির্ভরশীল। প্রতিষ্ঠান সচ্ছল হলে আরও কিছু সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায়। কিন্তু প্রতিষ্ঠান অসচ্ছল হলে সরকারি টাকার বাইরে উল্লেখযোগ্য তেমন কিছুই পাওয়া যায় না! এই ডিজিটাল যুগে নিজেকে তৈরি করতে জানলে এর চেয়ে অধিক উপার্জনের বহুমুখী সুযোগ দেশে-বিদেশে অবারিত। বেসরকারি শিক্ষকদের বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধা কতদিনে কতটুকু বৃদ্ধি পাবে তা সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। কতকালে কতটি প্রতিষ্ঠান সরকারি হবে তা আরও বেশি অনিশ্চিত। আমার দীর্ঘ অতীত অভিজ্ঞতা তাই বলে বারবার।

কেউ যদি ধারণা করেন, অন্যান্য চাকরির তুলনায় শিক্ষকতায় সময়, শ্রম ও মেধা কম দিতে হয় তো সেটি ভুল। শিক্ষকতায় কাজের পরিধি এখন অনেক বিস্তৃত। নিত্যনতুন বিষয়ে শিক্ষার্থীদের সঠিক জ্ঞান দেওয়ার জন্য শিক্ষককে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হয় প্রতিনিয়ত। আয়ত্ত করতে হয় অত্যাধুনিক পাঠদান ও মূল্যায়ন কৌশল। আত্মনিবেদিত থাকতে হয় সর্বক্ষণ। বিভিন্ন জাতীয় দিবস উদ্যাপনের জন্য ছুটির দিনেও আসতে হয় প্রতিষ্ঠানে। শিক্ষার্থীর কল্যাণার্থে চিন্তা-চেতনার দিক থেকে প্রকৃত শিক্ষকের কোনো ছুটি নেই। এসবই করা চাই অত্যন্ত আগ্রহ ও আনন্দের সঙ্গে। শিক্ষকতা শিক্ষকের জন্য আনন্দদায়ক না হলে শিক্ষালাভ শিক্ষার্থীদের জন্য আনন্দদায়ক হয় না, সফল হয় না। শিক্ষক হওয়ার আগে অবশ্যই বিবেচনায় নিতে হবে এসব।

মোট কথা হচ্ছে, না জেনে না বুঝে শিক্ষকতায় এসে কেউ যদি হতাশায় ভোগেন তো তিনি নিজে যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হন তেমনি শিক্ষার্থীরাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই সবকিছু জেনে বুঝে, মেনে নিয়ে, মনে নিয়ে, তবেই আসা উচিত শিক্ষকতায় বিশেষ করে বেসরকারি শিক্ষকতায়। আমি বলতে চাচ্ছি, সবার শিক্ষক হওয়া উচিত নয়। যারা সাধারণ জীবনযাপনে অভ্যস্ত, ভোগের চেয়ে ত্যাগে আনন্দিত, শিক্ষা অর্জনে ঐকান্তিক, শিক্ষাদানে উজ্জীবিত, মননশীল ও সৃষ্টিশীল, মহৎ চিন্তায় ও কাজে নিবেদিত, শিক্ষার্থীদের কল্যাণে নিরলস, শিক্ষার্থীদের মধ্যে অমর হতে ইচ্ছুক তাদেরই হওয়া উচিত শিক্ষক। তা না হলে এ মহৎ কাজে এসে সারাক্ষণ মন খারাপ করে, দাবি-দাওয়া করে, আন্দোলন করে, দলাদলি করে, অন্যকে দোষারোপ করে, অন্যের সঙ্গে নিজেকে তুলনা করে, বিক্ষুব্ধ বা হতাশাগ্রস্ত হয়ে নিজের পেশাকে মন্দ বলে বলে মন্দ সময় পার করে; না হওয়া যায় শিক্ষক, না পাওয়া যায় আনন্দ, না পাওয়া যায় শান্তি!

লেখক: অধ্যক্ষ, শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিক

‘অর্থ নয়, কীর্তি নয়, সচ্ছলতা নয়/আরওÑএক বিপন্ন বিস্ময়/আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে/খেলা করে/আমাদের ক্লান্ত করে/ক্লান্ত ক্লান্ত করে’ পঙক্তিসমূহ কবি জীবনানন্দ দাসের লেখা ‘আট বছর আগের একদিন’ কবিতার অংশ বিশেষ। রবীন্দ্রনাথের নতুন বৌঠান কাদম্বরী দেবী থেকে প্রখ্যাত রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী সাদী মোহাম্মদ এই বিপন্ন বিস্ময়ের ক্লান্তির মর্মান্তিক শিকার! কেন এই বিপন্ন বিস্ময়ের ক্লান্তি? হঠাৎ করেই কি পারস্পরিক সম্পর্কের চ্যুতি ঘটে?

অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে বাংলাদেশের প্রতিটি পরিবারেই আত্মহত্যার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ক্ষত হয়েছে। প্রতি বছর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলের পর অকৃতকার্য কিংবা কাঙ্ক্ষিত ফলাফল করতে না পেরে কোমলমতি শিশুরা আত্মহত্যা করে। সম্প্রতি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের শিক্ষার্থী অবন্তিকা সিঁথির আত্মহত্যার ঘটনায় আমরা শঙ্কিত হই, অসহায় বোধ করি। নিজেকে ‘লড়াকু মানুষ’ হিসেবে বিশ্বাস করা মেয়েটি আত্মহত্যার মাঝেই জীবনের সমাধান খুঁজে পেল। গাজা যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে ওয়াশিংটন ডিসিতে ইসরায়েলি দূতাবাসের সামনে মার্কিন বিমান বাহিনীর সদস্য অ্যারন বুশনেল নিজের শরীরে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করেন। ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তায় একটি পরিবারের সদস্যদের সম্মিলিত আত্মহত্যা আসলে কী বার্তা বহন করে?

আত্মহত্যার পশ্চাতে সহস্র কারণ থাকতে পারে। প্রশ্ন জাগে পরম ভালবাসার এই জীবন কীভাবে জাগতিক সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়! যে পৃথিবীতে রয়েছে ব্যক্তিগত সম্পর্কের নানামাত্রিক মাধুর্য, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অবারিত রূপ এবং পোশাক ও খাদ্যের বৈচিত্র্য। মহাজাগতিক আবেশের উন্মুক্ত একটি গ্রহে মানুষের বসবাস। তারপরও কেন আত্মহনন! ল্যাটিন ভাষায় সুই সেইডেয়ার থেকে আত্মহত্যা শব্দটির উৎপত্তি। আত্মহত্যাপ্রবণ ব্যক্তি বার বার মরে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে। তার ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন ঘটে। নিজের প্রতি নির্দয় ও আগ্রাসী আচরণ করে। ঘুমের বঞ্চনা, খাদ্য গ্রহণে অনীহা দেখা দেয়। হতাশা, পাপবোধ, বিচ্ছিন্নতাবোধ, অনিশ্চয়তাবোধ, দ্বিধা এসব তাকে পেয়ে বসে। মৃত্যু সংক্রান্ত গান শোনা, ছবি আঁকা এবং লেখার আগ্রহ বেড়ে যেতে পারে। নিজের প্রিয় জিনিসপত্র নির্দ্বিধায় অন্যকে দিয়ে দেয়। এ ছাড়া নিজেকে আঘাত করার চিহ্ন শরীরে দেখা যেতে পারে।

মনোবিজ্ঞানে দুধরনের আত্মহত্যার বিষয়ে বলা হয়েছে। এক. হঠাৎ করে আবেগের বশবর্তী হয়ে ব্যক্তি আত্মহত্যা করতে পারে। যাকে বলা হয় ইমপালসিভ সুইসাইড এমন কোনো ঘটনা ব্যক্তির জীবনে ঘটে যার প্রাথমিক ধাক্কা সে সামলাতে পারে না ফলে আত্মহত্যার ভেতরে সমাধান খুঁজে নেয়। মূলত এ ধরনের আত্মহত্যা তারাই করে যাদের মানসিক সংগঠন অত্যন্ত দুর্বল। দুই. ব্যক্তি পূর্বে থেকে পরিকল্পনা করে সুইসাইড নোট লিখে ডিসিসিভ সুইসাইড সম্পন্ন করে। সব ধরনের বন্ধন থেকে নিজেকে বিযুক্ত করে এবং সুবিধামত একটি সময়ে ঘটনাটি ঘটায়। আত্মহত্যা প্রবণতার মূল কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে: যৌতুক প্রথা, পারিবারিক কলহ, পরকীয়া, প্রেমে ব্যর্থতা, চাকরি হারানো, দরিদ্রতা, দীর্ঘদিনের বেকারত্ব, প্রতারণার শিকার, যৌন সহিংসতা এবং নির্যাতনের শিকার হওয়া ইত্যাদি। সাইবার ক্রাইমের শিকার হওয়া, মাদকাশক্তের মতো সমাজবিরোধী আচরণ, ব্যবসায় বড় ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন, প্রিয়জনের মৃত্যু, পরীক্ষায় আশানুরূপ ফল না পাওয়া, সন্তানের প্রতি বাবা-মায়ের তাচ্ছিল্যÑএসবও সমানভাবে আত্মহত্যা প্রবণতার জন্য দায়ী।

মানসিক সংগঠন নাজুক নয় অথচ সে-সব মানুষ নানা জটিলতায় ভুগছেন। যেমন: সিজোফ্রেজিয়ার অন্তত ১০টি ধরনের যেকোনো একটিতে, যাপিত জীবন তাকে কোনো দ্বন্দ্বের (আকর্ষণ-আকর্ষণ, আকর্ষণ-বিকর্ষণ, বিকর্ষণ-বিকর্ষণ, দ্বিমুখী আকর্ষণ-বিকর্ষণ দ্বন্দ্ব) মুখোমুখি করেছে। সেই দ্বন্দ্বের সমাধানে ব্যক্তি অপারগ। দীর্ঘদিনের ঘুমের বঞ্চনা; মাদকাশক্তের ক্লান্তি; ক্রমাগত ক্ষোভ জমে প্রক্ষোভমূলক উদাসীনতা, তৈরি হওয়া; তথ্যপ্রযুক্তির চরম উৎকর্ষের যুগে সাইবার বুলিং, ট্রল ইত্যাদির শিকার হওয়া। যেখানে ছড়িয়ে পড়ছে ভুল তথ্য, গুজব, ঘৃণাত্মক কথন এবং ডিপ ফেইকের ব্যবহার শুরু হয়েছে।

মানসিক সংগঠন দুর্বল কিংবা ভঙ্গুরÑএটির বীজ লুকিয়ে রয়েছে অনেক গভীরে। শিশু যখন মাতৃগর্ভে বড় হয়-সে-সময় মা যদি অনিশ্চয়তা, বিষণ্নতা এবং হতাশায় ভোগেন, তবে ওই শিশু বড় হয়ে প্রতিকূল পরিস্থিতি সামাল দিতে পারবে না। আবার শিশু জন্মের পর সে যদি যথেষ্ট আদর-যত্নে বড় না হয়, তাহলেও তার মাঝে আত্মা এবং বিশ্বাসের ঘাটতি দেখা দেবে।Ñভয়ানক একটি লক্ষণ সিজোফ্রেনিয়া বা ভগ্নমনস্কতার মূল কারণ বিষণ্নতা। সিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তি প্রতিকূল পরিস্থিতির মাত্রা ও জটিলতার ভার বহন করতে পারে না। প্রক্ষোভমূলক উদাসীন ব্যক্তির কোনো কিছুতেই কিছু এসে যায় না। সে জীবন থেকে পালাতে চায়।

পৃথিবী থেকে আত্মহত্যা নির্মূল করা সম্ভব না হলেও এর সংখ্যা হ্রাস করা অসম্ভব নয়। আত্মহত্যা প্রতিরোধের ৪টি প্রমাণিত ও কার্যকর ইন্টারভেনশনের সুপারিশ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থায় রয়েছে-

* আত্মহত্যার সরঞ্জাম হাতের কাছে সহজলভ্য না রাখা (যেমন: কীটনাশক, আগ্নেয়াস্ত্র, নির্দিষ্ট কিছু ওষুধ ইত্যাদি)

* আত্মহত্যা নিয়ে দায়িত্বশীল প্রতিবেদন প্রচারে গণমাধ্যমকে যুক্ত করে প্রশিক্ষণ প্রদান।

* কিশোর-কিশোরীদের সামাজিক ও আবেগীয় জীবন দক্ষতায় পারদর্শী করা।

* আত্মঘাতী আচরণ দ্রুত শনাক্ত করা, যাচাই করা, ব্যবস্থা নেওয়া এবং ফলোআপ করা।

পিতা-মাতা অবশ্যই তার সন্তানকে এই বাস্তব সত্য জানাবেন যে, জীবনে যেমন হাসি-আনন্দ আছে তেমনি দুঃখ এবং বিষাদও রয়েছে, কাজেই যখন কোনো প্রতিকূল পরিস্থিতি আসবেÑসেটি কৌশলের মাধ্যমে সমাধান করতে হবে। নিজে না পারলে যাকে নির্ভরযোগ্য এবং বিশ্বস্ত মনে হয় তার সাহায্য নিতে হবে। দীর্ঘদিন মন খারাপ পুষে রাখা যাবে না, যা থেকে বিষণ্নতার উৎপত্তি ঘটে। মন ভালো না থাকলে পছন্দের গান শোনা যেতে পারে, পছন্দের কারও সঙ্গে কথা বলা যেতে পারে। নিজের পছন্দ মতো রান্না করা যেতে পারে। জলের প্রবাহ এবং সবুজের সমারোহ রয়েছে এমন স্থানে বেড়াতে যাওয়া যেতে পারে। মন খারাপ অবস্থা থেকে যে করেই হোক বের হতে হবে।

আত্মহত্যা প্রতিরোধের কার্যকর উপায় পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ় রাখা। আপনি আপনার সন্তান কিংবা আপনজনের ভেতরে এই বিশ্বাসটি প্রথিত করে দিন যে, ঘটনা যাই ঘটুক না কেন আপনি তার সঙ্গেই থাকবেন। একটি পরিবারে ভালোবাসা, বিশ্বাস এবং আস্থার ভূগোলটি নির্মাণ করা ও তা লালন করা অত্যন্ত জরুরি।

‘কিসে সুখ’-এ বিষয়ে হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয় ৮৫ বছরের একটি গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করেছে। ১৯৩৮ সালে বিশ্ববিদ্যালয়টি সুখের অন্বেষণ শুরু করেছিলো। গবেষণার ফলাফল বলছে, মূলত পরিবার এবং বন্ধুদের সঙ্গে ভালো একটি সম্পর্কই মানুষকে সুখী করে তুলতে পারে। পরিবার এবং বন্ধুত্ব মিলে সুন্দর একটি ‘সামাজিক সুস্থ্যতা’ তৈরি হয়। যে সুখ মানুষ ক্যারিয়ার, সলফতা কিংবা বিত্তের ভেতরে খুঁজে পাবে না। টেকনোলজির বরপুত্র র্স্টিভ জবস্ হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে ভালবাসা, প্রেম, মায়া আর মমতার স্বস্তিই শুধু তার সঙ্গে রয়ে গেছে বলে জানিয়েছেন।

শারীরিক স্বাস্থ্যের পাশাপাশি মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতিও সরকারকে সমান গুরুত্ব দিতে হবে। আত্মহত্যা প্রতিরোধে সরকারকে অবশ্যই সামাজিক স্তরবিন্যাসের তিনটি স্তরের (উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত) জন্য আলাদা কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। পুরো বিশ্বেই গণতন্ত্র উল্টোপথে হাঁটছে। এর অন্তর্নিহিত কারণ যেটাই হোক, গণতন্ত্র এবং আইনের শাসনের অনুপস্থিতি মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করে না; ফলে সমাজে ক্ষোভ, অস্থিরতা এবং বৈষম্যের জন্ম হয়। এ সবের মাঝেই লুকিয়ে থাকে মানসিক ব্যাধিসমূহের বীজ। তাই গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার একান্ত জরুরি।

যুদ্ধক্ষেত্রে টোপযুক্ত ফাঁদ বলে একটি শব্দ প্রচলিত রয়েছে। মানুষের জীবনের দোলাচল যুদ্ধক্ষেত্রের চেয়ে কম ভয়ানক নয়। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের এ সময়ে কে, কখন, কোথায়, কেন, কী উদ্দেশ্যে অন্যের জন্য লোভনীয় ফাঁদ পেতে বসে আছে? কেউ জানে না। প্রথমত অপরিচিত কাউকে কোনোভাবেই বিশ্বাস করা যাবে না। দ্বিতীয়ত পরিচিত ব্যক্তির ফাঁদের বিস্তৃতি এবং ভয়াবহতা যতই গভীর ও ব্যাপক হোক না কেন-সেই জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে যেতে হবে। আত্মহত্যা কোনো সমাধান নয়, জীবনের ঐশ্বর্য ধারণ এবং লালন করাই মানুষের প্রধান কর্তব্য।

লেখক: সেক্রেটারি জেনারেল, পেন ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ ও নর্থসাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক

লার্নিং ইজ অ্যা নেভার-এন্ডিং প্রসেস। শেখার যেমন কোনো বয়স নেই, তেমনি শেখার কোনো শেষও নেই। যে কোনো বয়সে, যেকোনো অবস্থাতেই শেখার সুযোগ রয়েছে। আমরা প্রতিনিয়তই শিখছিÑহোক তা প্রাতিষ্ঠানিক কিংবা অপ্রাতিষ্ঠানিক। আবার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাই যে আমাদের শিক্ষিত করে তোলেÑসবক্ষেত্রেই এমনটাও নয়! আবার সর্বোচ্চ ডিগ্রি অর্জন করলেই যে শিক্ষিত হওয়া যায়Ñএমনটাও নয়! তাই তো সুশিক্ষিত আর স্বশিক্ষিত শব্দ দুটির সঙ্গে আমাদের প্রতিনিয়ত পরিচিত হতে হয়।

দেশের মধ্যে সরকারি চাকরিতে আবেদন করার যোগ্যতাটুকু অর্জন করামাত্রই প্রচেষ্টারত থেকেছি প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী হয়ে জনগণের সেবক হওয়ার। মহান সৃষ্টিকর্তা প্রথমবারের চাকরিযুদ্ধেই সফল হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন। বাবা-মায়ের স্বপ্ন ছিল এমনটাই। আজ চাকরির বয়স প্রায় আঠারো বছর। নির্ধারিত মৌলিক প্রশিক্ষণ, মাঠপর্যায়ে বাস্তব প্রশিক্ষণ, বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের বাইরেও পেশাগত বিভিন্ন বিষয়ের ওপর অনেক প্রশিক্ষণ নিয়েছি। বিভিন্ন ইউনিটে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে বিচিত্র পরিবেশ-পরিস্থিতিতে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বাস্তব শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ নিয়েছি। প্রতিনিয়তই শিখছি, নিজেকে শাণিত করছি।

সরকারি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের জন্য আমাদের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জায়গায় যেতে হয়। সকল শ্রেণি-পেশার ছোট-বড় মানুষের সঙ্গে মিশতে হয়। ধর্মীয় উৎসবে সব ধর্মাবলম্বী মানুষের মাঝে যেতে হয়। রাষ্ট্রাচার আর দেশীয় উৎসব-ঐতিহ্যে নিবেদিতপ্রাণ হতে হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৭(১) ধারায় বলা হয়েছে, ‘প্রজাতন্ত্রের সব ক্ষমতার মালিক জনগণ’। আবার সংবিধানের ২১(১) ধারায় বলা হয়েছে, ‘সংবিধান ও আইন মান্য করা, শৃঙ্খলা রক্ষা করা, নাগরিক দায়িত্ব পালন করা এবং জাতীয় সম্পত্তি রক্ষা করা প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য।’ ২১(২) ধারায় বলা হয়েছে, ‘সকল সময়ে জনগণের সেবা করিবার চেষ্টা করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য।’

পুলিশ আইন, ১৮৬১ (১৮৬১ সালের ৫ নংআইন) এর ২২ ধারায় উল্লেখ আছে, ‘এই আইনের উদ্দেশ্যে প্রত্যেক পুলিশ কর্মচারী সর্বদা কার্যে রত বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং যেকোনো সময় জেলার যেকোনো স্থানে তাহাকে পুলিশ অফিসার হিসাবে নিযুক্ত করা যাইবে।’ শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা, প্রগতির মূলমন্ত্রে দীক্ষিত বাংলাদেশ পুলিশের সেবাকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রথম প্রতিরোধ যোদ্ধা এবং করোনাকালীন সম্মুখ যোদ্ধা বাংলাদেশ পুলিশের অকুতোভয় সদস্যদের চব্বিশ ঘণ্টার সতর্ক দৃষ্টি আর আন্তরিক প্রচেষ্টাতেই জনসাধারণের স্বাভাবিক এবং নিরাপদ জীবনযাপন অনেকটাই নিশ্চিত হয়।

এমনই একদিন দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। পাশের মসজিদে মাগরিবের আজান পড়ে। নামাজের সময়ে মসজিদে গিয়ে পোশাক পরিহিত অবস্থায় জামাতে নামাজ আদায় করি। অবশ্য আমি একা নই, সঙ্গে প্রজাতন্ত্রের বেশ কয়েকজন পদস্থ কর্মকর্তা এবং আমার পেশার কয়েকজন কনিষ্ঠ সহকর্মী ছিলেন। গল্পের মূল অংশের আলোচনায় তাদের পরিচয় আর নাই দিলাম। নামাজ শেষ হতে না হতেই হঠাৎ করে চারদিক অন্ধকার হয়ে আসে এবং ঝড়-বৃষ্টি শুরু হয়। বের হতে না পেরে অগত্যা মসজিদেই বসে রইলাম। মসজিদের বেশ কয়েকজন মুসল্লি নামাজ শেষ করে বৃষ্টির কারণে বাইরে যেতে না পেরে আমাদের সঙ্গে বসে রইলেন। আমরা নিজেদের মধ্যে কথা বলছিলাম এবং সঙ্গে বসা মুসল্লিদের খোঁজ-খবর নিচ্ছিলাম। এলাকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি কেমন, রাতে কোনো চুরি-ডাকাতি-ছিনতাই হয় কি-না, মানুষ রাতে নিরাপদে চলাচল করতে পারে কি-না, তাদের জীবন-জীবিকা ও ব্যবসা-বাণিজ্য নিরাপদ কি-না, সন্তান-মা-বোন রাস্তাঘাটে নিরাপদ কি-না, স্থানীয়ভাবে কোনো দ্বন্দ্ব আছে কি-না, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে কোনো ঘাটতি আছে কি-না, ছেলেমেয়েরা ঠিকমতো লেখাপড়া করতে পারছে কি-না ইত্যাদি, ইত্যাদি।

আমার বাম পাশে বসা একজন পঞ্চাশোর্ধ্ব বয়সের কৃষক, পড়নে তার লুঙ্গি আর গায়ে পুরোনো ফুলহাতা জামা, মুখমণ্ডলে খোঁচা খোঁচা দাঁড়ি। লক্ষ্য করলাম আমাদের আলোচনা বেশ মনোযোগ দিয়ে শুনছেন। আমাদের আলোচনার মধ্যেই প্রসঙ্গক্রমে বলে বসলেন, ‘স্যার, জনসংখ্যা বেড়েছে, কিন্তু মানুষ বাড়েনি তো।’ প্রথমদিকে বুঝতে পারলাম না, কিছুটা অবাকই হলাম। প্রাথমিকভাবে তাকে অস্বাভাবিক হিসেবেই ধরে নিলাম; কিন্তু দ্বিতীয়বার একইভাবে দৃঢ়চিত্তে বললেন, ‘স্যার, জনসংখ্যা, বেড়েছে কিন্তু মানুষ বাড়েনি।’ ততক্ষণে আমার সম্বিত ফিরে পাওয়ার মতোই। মনে হলো শরীরে একটা ঝাঁকুনি লাগলো, গায়ের লোম দাঁড়িয়ে গেলো। যেহেতু আমার বামপাশে শরীর ঘেঁষেই বসেছিলেন, সঙ্গে সঙ্গেই আমি তার হাতটা ধরলাম। আমার উপলব্ধি হলো যে, ইনিই তো প্রকৃত মানুষ। ‘জনসংখ্যা’ এবং ‘মানুষ’ নিয়ে এমন ভিন্ন ভাবনা কখনোই মাথায় আমার আসেনি। সর্বশেষ আদমশুমারি ২০২২ অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যা ১৬ কোটি ৫১ লক্ষ ৫৮ হাজার ৬১৬ জন; যেখানে ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী ছিল ১৪ কোটি ৯৭ লক্ষ ৭২ হাজার ৩৬৪ জন। সত্যিই তো জনসংখ্যা বেড়েছে! কেবল বাংলাদেশেই নয়, সময়ের ব্যবধানে সারা বিশ্বের জনসংখ্যাও বেড়েছে। কিন্তু প্রকৃত ‘মানুষ’ তো বাড়েনি?

মানুষ বর্তমান পৃথিবীর সবচেয়ে প্রভাবশালী জীব। আধুনিক মানুষ বা হোমো স্যাপিয়েন্স হলো হোমিনিনা উপজাতির একমাত্র বিদ্যমান সদস্য। কিন্তু কেবল জন্মগ্রহণ করলেই কি মানুষ হওয়া যায়? মানুষের রয়েছে মন, মনুষ্যত্ব ও মানবিক গুণাবলি। মনুষ্যত্ব হলো মানুষের চিরাচরিত বা শাশ্বত স্বভাব বা গুণ। যেমনÑদয়া-মায়া, ভালোবাসা, পরোপকারিতা, সহানুভ‚তি, সম্প্রীতি, ঐক্য ইত্যাদি। কিন্তু আমরা মানুষ হিসেবে নিজেদের কতটা প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছি? তাছাড়া মনুষ্যত্বহীন কাউকে কখনোই ‘মানুষ’ বলে সমর্থন দেওয়া যায় না।

সেই কৃষক ভাইটি সেদিন মূলত জনসংখ্যার পরিমানগত নয়, বরং গুণগত মান অর্থাৎ মনুষ্যত্ব ও মানবিক গুণাবলিকে ইঙ্গিত দিয়েছেন। তার মতে মানুষ হতে হলে যে মনুষ্যত্ববোধ থাকা প্রয়োজন, মানবিক গুণাবলি অর্জন করা আবশ্যকÑবর্তমান সময়ে তার বড্ড ঘাটতি রয়েছে। নিঃসন্দেহে পরিসংখ্যানগতভাবে জনসংখ্যা পূর্বের তুলনায় বেড়েছে, কাঠামোবদ্ধ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানবসম্পদের উন্নয়ন হয়েছে, কিন্তু প্রকৃত ‘মানুষ’ বাড়েনি। মানুষে মানুষে আজ ভ্রাতৃত্ববোধ হ্রাস পেয়েছে, একে অপরের সঙ্গে হিংসা, বিদ্বেষ, হানাহানি, লড়াই, রক্তপাত, মৃত্যু, ধ্বংস আর অসম প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছে। সেই ছোটবেলার মান্যতার কালচার এখন আর বুঝি নেই! পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, সম্মান, আদর, ভালোবাসা যেনো অনেকাংশেই হ্রাস পেয়েছে।

সেদিনের মতো দায়িত্ব পালন করে বাসভবনে ফিরে আসি। আজ বদলি সূত্রে কর্মস্থল পরিবর্তিত হয়ে অন্যত্র চলে এসেছি। কিন্তু আজও সেই কৃষক ভাইয়ের কথাটা মনের ভেতর গেঁথে আছে। মাঝেমধ্যেই কর্ণকুহরে প্রতিধ্বনিত হয় সেই কথাটা। এখনো মনে হলে উপলব্ধি হয় যে, আসলেই আমরা যেকোনো পরিস্থিতিতে যে কারো কাছেই শিখতে পারি। শেখার জন্য কেবলই প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর প্রয়োজন হয় না। জন্মের পর থেকে প্রতিটি মানবশিশুই তার পরিবার ও পরিবেশ থেকে শিক্ষালাভ করে। কেউ কেউ স্কুল, কলেজ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডি না পেরোলেও পরবর্তী সময়ে সেসব প্রতিষ্ঠান থেকে সনদপত্র অর্জনকারীকেও ছাপিয়ে যায় জ্ঞান-গরিমায়।

অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা যে আমাদের জীবনে পরিবর্তন ঘটাতে পারে, আমাদের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে, জীবনের দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে অনুঘটক হিসেবে কাজ করতে পারে তার জ্বলন্ত উদাহরণ সেই কৃষক ভাইটি। তার কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই বললেই চলে, কিন্তু মানুষ ও জীবন সম্পর্কে রয়েছে গভীর দর্শন। তাই তো, সে একজন শিক্ষক আমার কাছে, আমাদের কাছে। একজন প্রকৃত ‘মানুষ’ও বটে!

লেখক: পুলিশ সুপার, নৌ-পুলিশ, সিলেট অঞ্চল

আগামী মাসের ১৬ অথবা ১৭ তারিখ বাংলাদেশে কোরবানির ঈদ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এরই মধ্যে কোরবানির গরু ছাগল বেচাকেনা শুরু হয়ে গেছে। বিশেষত গরু-ছাগলের খামারগুলো অগ্রিম ক্রয়াদেশ নিয়ে ফেলেছে বলে গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। অনলাইনে এখন ব্যাপক সংখ্যক কোরবানির গরু-ছাগল বেচাকেনা হচ্ছে। এরপরও কদিন পরেই গরু-ছাগলের হাট বসবে, সারা দেশ থেকে ট্রাকবোঝাই করে গরু-ছাগল আনতে দেখা যাবে। এ বছর দুই কোটিরও বেশি গরু-ছাগল বিক্রি হবে বলে খামারিরা দাবি করছেন। বিশেষ করে যাদের গরু-ছাগলের ফার্ম রয়েছে তারা বলছেন এ বছর গত বছরের চেয়ে ৭ শতাংশ বেশি গরু-ছাগল রয়েছে। সে কারণে তারা দাবি করছেন- যেন ভারতীয় গরু-ছাগল দেশে অবাধে প্রবেশ করতে দেওয়া না হয়। আমাদের দেশে গত কয়েক বছরে গরু-ছাগলের খামার দ্রুত সম্প্রসারিত হয়েছে। অথচ কয়েক বছর আগে ভারতের গরু-ছাগলের দিকে কোরবানির সময় অনেককেই তাকিয়ে থাকতে হয়েছিল। এখন সেই অভাব নেই বললেই চলে। তারপরও সারা বছর মানুষের মাংসের চাহিদা পূরণে খামারগুলো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারছে না। দেশে গরুর মাংস বেচাকেনা নিয়ে বড় ধরনের সিন্ডিকেট চলছে। কসাইরা কিছুতেই দাম ছাড়ছে না। মানুষও তাই সারাবছর মাংসের চাহিদা খুব একটা পূরণ করতে পারছে না। প্রতিবেশী ভারতের চেয়ে বাংলাদেশে গরু-ছাগলের মাংসের দাম দ্বিগুণেরও বেশি বলে দাবি করা হচ্ছে। কোরবানি উপলক্ষে নানা ধরনের খামারই শুধু নয়, সাধারণ কৃষক পর্যায়েও অনেকেই গরু-ছাগল লালন-পালন করে থাকে আর্থিক কিছুটা সচ্ছলতা দেখার জন্য। কিন্তু অনেক সময় কোরবানির ইজারা হাট-বাজারের সিন্ডিকেট নানা দুষ্টচক্রের হাতে এমনভাবে চলে যায় যে, কোরবানির গরু-ছাগলের দাম শেষ পর্যন্ত নাগালের বাইরে চলে যায় নাকি নিচে নেমে যায়- তা আগে থেকে বলা মুশকিল। তবে নিন্দুকরা বলে যে, যাদের অঢেল অর্থ আছে, তারা বাজার কারসাজি করে ঈদের আগে হঠাৎ করে কৃত্রিম সংকট তৈরি করার মাধ্যমে ছোট খামারি বা কৃষকের গরু-ছাগল কম দামে বিক্রি করতে বাধ্য করে। এসব কম মূল্যে ক্রয়কৃত গরু-ছাগল সারাবছর বিক্রি করে তারা নিজেরা যেমন লাভবান হয়, কসাইরাও দেশব্যাপী গরুর মাংসের দাম অলঙ্ঘনীয় করে রাখে। এই সমস্যাগুলো বাংলাদেশে প্রাণীসম্পদ নিয়ে নানা চক্র মানুষের পকেট কাটার ব্যবস্থা করে রেখেছে। সরকারের প্রাণীসম্পদ মন্ত্রণালয় সুষ্ঠু কোনো বাজারব্যবস্থা তৈরি করতে পারছে না। বাজারে একটা অরাজকতা এই চক্র বজায় রাখছে। এর ফলে মানুষের আমিষের সংকট দূর করা যাচ্ছে না। আবার সরকারও দেশে চামড়া শিল্পের প্রতিযোগিতামূলক বাজারব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারছে না। বেশ কয়েক বছর থেকেই কোরবানির চামড়া নিয়ে নানা গোষ্ঠী মাঠে তৎপর থেকে লাভবান হচ্ছে। কিন্তু সরকার যেসব উদ্যোগ নিচ্ছে, সেগুলোকেও কার্যকর করতে পারছে না। ফলে দেশে চামড়া শিল্প যেমন গড়ে উঠছে না, বিদেশে প্রচুর সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও আমরা চামড়া রপ্তানি থেকে উল্লেখযোগ্য বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারছি না।

কয়েকটা পরিসংখ্যান তুলে ধরছি। ইপিবির তথ্য অনুসারে, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ১০৮ কোটি ৫৫ লাখ ডলারের চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানি হয়। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে রপ্তানির পরিমাণ ছিল প্রায় ১০২ কোটি ডলার। তবে করোনার দুই বছর, অর্থাৎ ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অর্থবছরে রপ্তানি আয় অনেক কমে যায়। এই দুই বছরে যথাক্রমে ৮০ কোটি ও ৯৪ কোটি ডলারের চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানি হয়। ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ ১.২৫ বিলিয়ন ডলারের চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানি করেছে, যা আগের অর্থবছরের তুলনায় প্রায় ২ শতাংশ কম। তবে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রথম আট মাসে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানি করে আয় হয়েছে ৭১৩ মিলিয়ন ডলার, যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ১৪ শতাংশ কম। এই পরিসংখ্যানগুলো থেকে দেখা যায় যে, আমরা প্রতিবছর চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্যসামগ্রী রপ্তানি করে লাভবান হওয়ার চেয়ে ক্ষতিগ্রস্তই বেশি হচ্ছি। অথচ বাংলাদেশ এক কোরবানিতেই যে পরিমাণ চামড়া উৎপাদন করে তা দিয়ে বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা মোটেও কঠিন কোনো কাজ নয়। কিন্তু আমাদের চামড়া ব্যবসায়ের সঙ্গে যারা জড়িত তারা তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থেই এই খাতটিকে শিল্পে গড়ে তুলতে খুব একটা আগ্রহী নয় বলেই মনে হয়।

কয়েক দশক আগেও আমরা কোরবানির চামড়া বিক্রি করে মোটামুটি ভালো অঙ্কের একটি অর্থ পেতাম। কোরবানিদাতারা পাড়ার গরিবদের মধ্যে সেই অর্থ বিতরণ করতেন। কয়েকজনের কাছ থেকে পাওয়া অর্থ দিয়ে গরিবরা তাতে ভালোই উপকৃত হতে পারতেন। কিন্তু এখন কোরবানির চামড়ার কোনো অর্থই খুব একটা পাওয়া যায় না। অথচ এখন যেসব গরু-ছাগল কোরবানি দেওয়া হয়, সেগুলো হৃষ্টপুষ্টের দিক থেকে আগের চেয়ে অনেক ভালো। চামড়ার গুণগত মানও বেশ ভালো। কিন্তু চামড়া এখন আর আগের মতো কেউ কিনতে আসে না। নানারকম কৃত্রিম সংকট তৈরি করা হয়, আবার নানা ধরনের প্রতিষ্ঠানের কথা বলা হয়, যেগুলো অনেকটা বিনামূল্যেই চামড়া পেতে আগ্রহী থাকে। শহরাঞ্চলের বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই চামড়া ব্যবসা এখন নেপথ্যে চলে গেছে। কেউ চামড়া নিশ্চয়ই ফেলে দেয় না, কিন্তু চামড়া বেচাও যায় না। বিক্রি করলেও তা ১০০-২০০ টাকার বেশি পাওয়া যায় না। কিছু মহল এসব চামড়া সংগ্রহ করে লবণজাত করার মাধ্যমে বাণিজ্যের কোনো না কোনো ফাঁদ পেতে থাকে। এদের সঙ্গে ফড়িয়া, চামড়া ব্যবসায়ী, আড়তদারসহ আরও অনেকেই যুক্ত থাকতে পারেন, আছেনও হয়তো। কিন্তু কে এসবের খোঁজ রাখতে ঘুরে বেড়াবেন? এভাবে গোটা দেশের চামড়া ব্যবসাটি এখন নানা নামধারী প্রতিষ্ঠান, চক্র এবং ব্যবসায়ী মহল হাতিয়ে নিচ্ছে। তারাও নিশ্চয়ই ভালোই লাভ করছেন। কিন্তু কোথায় চামড়া নিয়ে কী যেন কী হয়ে যায় তার খবর কে রাখে? অথচ দুই-আড়াই কোটি চামড়া দুই-তিন দিনেই দেশের বাজারে সুষ্ঠু নিয়মনীতিমালার মাধ্যমে বিক্রি হলে হতদরিদ্র মানুষদের উপকারে আসত, দেশেরও চামড়া এবং চামড়াজাত শিল্পে বড় ধরনের আয়-উপার্জনের ব্যবস্থা ঘটত, অসংখ্য মানুষ এই শিল্পে ভূমিকা রাখার সুযোগ পেত। বাংলাদেশ চামড়া ও চামড়াজাত শিল্পে পৃথিবীর অন্যতম সেরা রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে পরিচিত হতে পারত।

গত বছর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাপান সফরে গিয়েছিলেন। জাপান বাংলাদেশের চামড়া ও চামড়া শিল্পে বিনিয়োগ করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছিল। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাপানের আগ্রহে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। দেশে প্রায় ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক জোন সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর আগ্রহে এসব জোনে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য বিশেষ সুবিধালাভের ব্যবস্থা করা আছে। আমাদের দেশের ট্যানারি শিল্পের পেছনে সরকার বহু বছর থেকে প্রচুর সুযোগ-সুবিধা দিয়ে আসছে। কিন্তু যত ঘিই ঢালা হোক না কেন ট্যানারি শিল্পে ‘রাধার নাচন’ কেউ দেখতে পারছে না, বরং আমলা-কামলা ও ব্যবসায়ীরা মিলে যা সৃষ্টি করেছে তাতে পরিবেশ বিপর্যয়ের অভিযোগ বেশি শুনতে হচ্ছে। এ পরিস্থিতির খুব একটা উন্নতি ঘটবে তাও আশা করা যাচ্ছে না। সুতরাং সরকারের উচিত হবে জাপানসহ উন্নত দুনিয়ার যেসব চামড়া শিল্পোদ্যোক্তা বাংলাদেশে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী তাদেরকে এসব অঞ্চলে বড় ধরনের বিনিয়োগ করার সুযোগ করে দেওয়া, একই সঙ্গে গোটা দেশের চামড়া শিল্পের আধুনিকায়ন, উৎপাদক পর্যায়ে লাভজনক ব্যবসা সৃষ্টি করা এবং উন্নত দুনিয়ার মতো এখানে চামড়া শিল্পজাত প্রতিষ্ঠান এবং বিপুল সংখ্যক কর্মদক্ষ জনগোষ্ঠী তৈরিতে ভূমিকা রাখার সুযোগ সৃষ্টি করা উচিত। সেটি করলে দেশের চামড়া শিল্পও প্রতিযোগিতায় আসতে বাধ্য হবে। বাংলাদেশ এভাবেই এই বিশাল চামড়া ব্যবসায় ও শিল্প খাতে লাভবান হতে পারবে।

লেখক: ইতিহাসবিদ ও রাজনৈতিক বিশ্লেষেক

রাখাইন রাজ্যের ওপর তাদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য আরাকান আর্মি (এএ) মিয়ানমার সেনাবাহিনীর সঙ্গে অপ্রতিরোধ্যগতিতে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। এএ সিটওয়ে এবং চকপিউ শহর ঘিরে ফেলেছে এবং সিটওয়ে এবং চকপিউ বন্দরের কাছাকাছি চীনা-অর্থায়নকৃত তেল ও গ্যাস টার্মিনালের খুব কাছের এলাকায় যুদ্ধ করছে। সমগ্র আরাকান পুনরুদ্ধার করাই এএ’র উদ্দেশ্য এবং সে উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে তারা অপ্রতিরোধ্যগতিতে এগিয়ে চলছে। দক্ষিণ রাখাইনের আন ও থান্ডওয়ে টাউনশিপের পাশাপাশি বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী উত্তর রাখাইন, বুথিডং ও মংডুতেও লড়াই তীব্র আকার ধারণ করছে। মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যের বাংলাদেশের সঙ্গে লাগোয়া ট্রাইজংশন থেকে শুরু করে মংডু-সংলগ্ন পুরো এলাকা বর্তমানে এএ’র নিয়ন্ত্রণে।

২০২২ সালের নভেম্বরে এএ জান্তার সঙ্গে একটি অনানুষ্ঠানিক যুদ্ধবিরতিতে রাজি হয়। ব্রাদারহুড এলায়েন্স ২০২৩ সালের অক্টোবরে, অপারেশন-১০২৭ নামে জান্তার ওপর সমন্বিত আক্রমণ শুরু করার পর এএ চুক্তি লঙ্ঘন করে ১৩ নভেম্বর রাখাইন রাজ্যের রাথেডং, মংডু ও মিনবাইয়া শহরে পাঁচটি ঘাঁটিতে হামলা চালিয়ে মিয়ানমার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করে। রাখাইনে সেনাবাহিনীর ওপর এএ’র আক্রমণ অব্যাহত রয়েছে এবং দিন দিন এর তীব্রতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২৭ এপ্রিল অ্যানে ওয়েস্টার্ন রিজিওনাল কমান্ডের সদর দপ্তরের কাছের দুটি কৌশলগত অবস্থানে তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। এএ অ্যানসহ আরও তিনটি শহরতলীতে আক্রমণ চালাচ্ছে। পরবর্তী সময়ে এএ ৩০ এপ্রিল রাখাইন রাজ্যের বুথিডং টাউনশিপে হামলা চালিয়ে তিনটি আউটপোস্ট দখল করে। বর্তমানে রাখাইন রাজ্যের ১৭টি শহরতলীর মধ্যে আটটি এবং পার্শ্ববর্তী রাজ্য চিনের পালেতোয়া শহর এখন এএ’র নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। জান্তা স্থলপথে শক্তিবৃদ্ধি করতে সেনা পাঠাতে বাধার সম্মুখীন হচ্ছে এবং এএ তাদের ওপর অতর্কিত হামলা চালাচ্ছে। অ্যান টাউনশিপের গ্রামগুলোর কাছেও লড়াই তীব্র আকার ধারণ করেছে। চলমান সংঘর্ষের কারণে আশপাশের গ্রামের বাসিন্দারা বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়ে গেছে। মিয়ানমার সেনাবাহিনী অ্যান পর্যন্ত রাস্তা ও নৌপথ অবরোধ করে বাণিজ্য বন্ধ করে দেওয়ায় খাদ্য ও ওষুধ সংকটের কারণে মানুষ ভোগান্তিতে দিন কাটাচ্ছে।

রাখাইন রাজ্যে এএ ও সামরিক বাহিনীর মধ্যকার লড়াইয়ের তীব্রতার কারণে বিজিপি ও অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য প্রাণভয়ে পালিয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নিচ্ছে। বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া বিজিপি, সেনাবাহিনী ও শুল্ক কর্মকর্তাসহ মিয়ানমারের ৩৩০ নাগরিককে ১৫ ফেব্রুয়ারি ও পরবর্তী সময়ে ২৮৮ জনকে ২৫ এপ্রিল বিজিপির কাছে হস্তান্তর করা হয়। এএ’র আক্রমণে বিজিপি সদস্যদের প্রাণভয়ে পালিয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া অব্যাহত রয়েছে।

২০১৭ সালে রাখাইন থেকে রোহিঙ্গা বিতারণের পর ২০১৮ সালের শেষের দিকে এএ’র সঙ্গে মিয়ানমার সেনাবাহিনীর তীব্র সংঘর্ষ শুরু হয়। সে সময় আরাকানে ২ লাখ ৩০ হাজারেরও বেশি মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছিল। সংঘাতের সময় ইয়াঙ্গুন থেকে খাদ্যপণ্যের আমদানি বন্ধ হয়ে গেলে রাখাইনে মানবিক সমস্যাগুলো গুরুতর হয়ে ওঠে। রাখাইনে মানবিক সাহায্যের অনুমতি দেওয়া, এএ’র প্রশাসনিক কাজে এবং রাখাইনে বিচার-প্রক্রিয়ায় জান্তা বাহিনীর বাধা না দেওয়ার শর্তে ২০২০ সালের ২৬ নভেম্বর এএ জাপানের মিয়ানমার-বিষয়ক বিশেষ দূত সাসাকাওয়ার নেতৃত্বে মিয়ানমার সেনাবাহিনীর সঙ্গে একটি অনানুষ্ঠানিক যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়।

২০২০ সালের নির্বাচনে এনএলডি রাখাইনে ইউনাইটেড লিগ অব আরাকানের (ইউএলএ) কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। ক্ষমতায় থাকাকালীন সু চি-সরকার এএ’কে সন্ত্রাসী সংগঠনের তালিকাভুক্ত করে রেখেছিল। ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারির সামরিক অভ্যুত্থানের পর রাখাইন রাজ্যে আপাত শান্তি বজায় ছিল। সেসময় দেশব্যাপী চলমান প্রতিরোধ আন্দোলন থেকে এএ’কে দূরে সরিয়ে রাখতে জান্তা সংগঠনটিকে কালো তালিকা থেকে বাদ দিয়ে তাদের সঙ্গে একটি অনানুষ্ঠানিক যুদ্ধবিরতির আয়োজন করে। এএ ও ইউএলএ এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে পুরোপুরি রাজনীতিতে মনোনিবেশ করে এবং রাখাইন রাজ্যে ব্যাপক গণসংযোগ চালায়। সেসময় রাখাইনের অনেক এলাকায় তাদের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে ও তাদের রাজনৈতিক এবং বিচারিক নেটওয়ার্ক ছড়িয়ে দেয়। উত্তর এবং দক্ষিণ রাখাইনের মধ্যে যুগ যুগ ধরে বিদ্যমান দূরত্ব কমিয়ে আনে এবং ধীরে ধীরে তারা রাখাইনবাসীদের একমাত্র আস্থার প্রতীক হয়ে ওঠে। এএ রাখাইনে একটি শাসনব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য প্রশাসন, বিচার বিভাগ এবং জননিরাপত্তা নিশ্চিতে শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান তৈরির লক্ষ্যে কাজ করছে। জান্তা বিষয়টি ভালোভাবে গ্রহণ না করায় ২০২২ সালের আগস্ট এএ ও মিয়ানমার সেনাবাহিনীর মধ্যে আবার তীব্র লড়াই শুরু হয়। ২০২২ সালের নভেম্বরে পুনরায় অনানুষ্ঠানিক যুদ্ধ বিরতিতে উভয়পক্ষ সম্মত হয়।

এএ মিয়ানমারের জাতিগত সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে সবচেয়ে নতুন হওয়া সত্ত্বেও দেশের সবচেয়ে শক্তিশালী এবং সফল সংগঠনগুলোর একটিতে পরিণত হয়েছে। এএ’র ক্যারিশম্যাটিক নেতৃত্বের কারণে উত্তর ও দক্ষিণ রাখাইনে তাদের প্রভাব ও সুসংগঠিত নেটওয়ার্ক তৈরি হয়। রাখাইনে এর আগে কোনো সশস্ত্র গোষ্ঠীর এভাবে সুসংগঠিত নেতৃত্বের নিয়ন্ত্রণে ছিল না। এএ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর গত ১৫ বছরে উল্লেখযোগ্য অর্জনের মাধ্যমে তাদের লক্ষ্যের কাছাকাছি যাওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এএ’র সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার জননিরাপত্তা। বিমান হামলা এবং ল্যান্ডমাইন থেকে নিজেদের রক্ষা করার বিষয়ে তারা বাসিন্দাদের ক্রমাগত সচেতন করছে। তারা ল্যান্ডমাইন পরিষ্কার করা, খাদ্য, ওষুধ, কৃষি খাতে সহায়তা ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করছে। এএ বাংলাদেশ মিয়ানমার সীমান্ত এলাকার নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার পর নাফ নদীসহ এই সীমান্ত দিয়ে মাদক পাচার রোধে কাজ করে যাচ্ছে, তবে তা পুরোপুরি বন্ধ করতে তারা বাংলাদেশ সরকারের সহযোগিতা চায়। সম্প্রতি এএ’র মুখপাত্র থেকে জানা যায় যে, তারা ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ভবিষ্যতে আরাকানের সব নাগরিকদের দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত। তারা আরাকানের সব নাগরিকের জন্য কাজ করছে এবং নিজেদের লক্ষ্য পূরণ না হওয়া পর্যন্ত এএ লড়াই চালিয়ে যাবে।

এএ পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে মিয়ানমারের রাষ্ট্র কাঠামোর অধীনে ভবিষ্যতে আরাকান রাজ্য গড়ে তুলতে চায়। এএ’র মূল শক্তি হলো রাখাইনবাসীদের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, ধর্মীয় সহনশীলতা ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের অঙ্গীকার। এএ নিয়ন্ত্রিত এলাকাগুলোতে রোহিঙ্গাদের সঙ্গে তাদের এক ধরনের স্বস্তিমূলক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে বলে জানা যায়। কিছু কিছু প্রশাসনিক কাজেও রোহিঙ্গাদের নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে রাখাইনে ওদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মতো আর কেউ থাকবে না। এএ রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবর্তন এবং আরাকানে নাগরিক মর্যাদাসহ তাদের বসবাসের বিষয়ে মিয়ানমার জান্তা সরকারের চেয়ে অনেক নমনীয়। অতীতে সেনা-সরকার ও এনএলডি রোহিঙ্গাদের প্রতি বিদ্বেষমূলক আচরণ দেখালেও এএ রোহিঙ্গাদের সঙ্গে নিয়েই এগোতে চায়। এএ রাখাইনে নিজস্ব প্রশাসন, বিচার বিভাগ ও অন্যান্য অবকাঠামো তৈরির জন্য কাজ করে যাচ্ছে। রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন টেকসই এ নিরাপদ করতে হলে এবং রাখাইনে যেকোনো ধরনের কার্যক্রম পরিচালনায় তাদেরসম্পৃক্ত করতেই হবে। বাংলাদেশ প্রান্তে রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোর শান্তিশৃঙ্খলা নিশ্চিত করতে হবে। রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফিরে যাওয়ার বিষয়ে মানসিকভাবে প্রস্তুত রাখার পাশাপাশি তাদের স্বাবলম্বী বানাতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সহায়তায় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

রাখাইনে চলমান সংঘাত একটা দীর্ঘমেয়াদি সংকটের জন্ম দিতে পারে। জান্তা রাখাইনে ‘ফোর কাট স্ট্র্যাটেজি’ ব্যবহার করে সংঘাতপূর্ণ এলাকায়, খাদ্য, চিকিৎসাব্যবস্থা, যোগাযোগ বিছিন্ন করে এএ’কে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। চলমান সংঘাতে রাখাইনের সাধারণ মানুষ চরম দৈন্যদশায় রয়েছে এবং রাখাইন রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় প্রায় দুর্ভিক্ষের অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। রাজ্যের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা এবং উন্নয়ন কার্যক্রম ব্যাহত ও ধীর হয়ে পড়ছে। যুদ্ধ আরও তীব্র হলে মিয়ানমার থেকে বাস্তুচ্যুত জনগণের বাংলাদেশের সীমান্তের দিকে পালিয়ে আসার সম্ভাবনা রয়েছে। বাংলাদেশ আর কোনো মিয়ানমারের নাগরিককে প্রবেশ করতে দেবে না বলে জানিয়েছে। তাই বিকল্প হিসেবে থাইল্যান্ড-মিয়ানমার সীমান্তবর্তী অঞ্চলে যে ধরনের মানবিক করিডোরের পরিকল্পনা করা হয়েছে রাখাইনে জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সহায়তায় সে ধরনের করিডোর তৈরির পরিকল্পনা করা যেতে পারে।

অদূর ভবিষ্যতে রাখাইনের পরিস্থিতি স্থিতিশীল হওয়ার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। রাখাইন রাজ্যটি ভু-কৌশলগত কারণে গুরুত্বপূর্ণ বিধায় এখানে আঞ্চলিক দেশ ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও অন্যান্য স্বার্থ রয়েছে। মিয়ানমার সেনাবাহিনী এই গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যটি সহজে হাতছাড়া করবে না। রাখাইনের দখল নিয়ে এএ ও মিয়ানমার সেনাবাহিনীর মধ্যে আক্রমণ ও পাল্টা আক্রমণ চলতে থাকবে এবং পরিস্থিতি আরও অস্থিতিশীল হয়ে উঠবে। মিয়ানমার সরকার এবং এএ’র সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়ন, সীমান্ত নিরাপত্তা ও চলমান রোহিঙ্গা সংকটের সমাধানে সামনের দিনগুলোতে বাংলাদেশের আরও কূটনৈতিক ও নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

লেখক: এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, এমফিল (অব.), মিয়ানমার ও রোহিঙ্গা-বিষয়ক গবেষক

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন চট্টগ্রামের আলম পরিবারের (আলম ভ্রাতৃবর্গের) তৃতীয় সন্তান কবি দিদারুল আলমের সখা, বন্ধু। কবি দিদারুল আলম কবি জসীমউদ্দীনেরও সখা ছিলেন। এই পরিবারের একেবারে কনিষ্ঠ ভ্রাতা কবি ও শিক্ষাবিদ তাঁর জীবনী গ্রন্থ ‘পৃথিবীর পথিক’-এ লিখেছেন: ‘হঠাৎ চাটগাঁ শহরের তরুণেরা কলরবে মেতে উঠলো। স্কুল-কলেজের ছেলেরা ভিড় জমালো হবীবুল্লাহ বাহারের তামাকুমণ্ডিস্থ বাড়িতে। উঠানে, দাওয়ায়, ঘরের বাহিরে, ভিতরে চাটগাঁর তরুণরা ভিড় জমিয়েছে। সেই ভিড়ের ভিতরে বাবরি চুল মেলে ডাগর চোখে তাকিয়ে রয়েছেন কবি নজরুল। পান খাচ্ছেন, আর হারমোনিয়াম দিয়ে গান করছেন আর অট্টহাসিতে সারাবাড়ি সরগরম করে করে রেখেছেন। নজরুলের পাশেই দিদার, ফজল আর বাহার। নজরুল যেনো চট্টগ্রামে বন্যা নিয়ে এসেছেন। মূলত কবি নজরুলের সাথে দিদারুল আলমের বন্ধুত্ব হয় তাঁর রেঙ্গুন ভ্রমণের সময় মাসিক দিপালীতে কবি দিদারুল আলম ‘জঙ্গি কবি ও অপরাপর কবিতা প্রকাশিত হয়। এই কবিতাটি তিনি কবি নজরুল ইসলামকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেই লিখেছিলেন। তখন থেকেই কবি নজরুল ইসলামের সাথে কবি দিদারুল আলমের তখন থেকেই সখ্য ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

কবি নজরুল যখন চট্টগ্রামে হবীবুল্লাহ বাহারের বাড়িতে অবস্থান করছিলেন, তখন একদিন কবি দিদারুল আলম একটি নতুন ধরনের ট্যাক্সি নিয়ে হাজির হলেন সেই বাড়িতে। তিনি কবিকে বলেন, চলুন, আপনাকে গ্রাম দেখিয়ে আনি। কবি তো উড়ন্ত পাখি। তিনি তো উড়তেই চান। তাই সাথে সাথে বেরিয়ে পড়লেন ঘুরে বেড়ানোর বাসনায়। গাড়ির পেছনের সিটে সাহিত্যিক-শিক্ষাবিদ আবুল ফজল, মাঝে কবি নজরুল আরেক পাশে কবি দিদারুল আলম। দিনটি ছিল ১৯২৯ সালের জানুয়ারি মাস। গাড়িটি সোজা গিয়ে থামলো ফতেয়াবাদের ছড়ারকূলস্থ আলম বাড়িতে। আলম পরিবারের রূপকার সাহিত্যিক মাহবুব উল আলম তাঁর বিভিন্ন লেখায় কবি নজরুল ইসলামের সাথে তাদের পরিবারের সম্পর্কের কথা নানানভাবে ব্যক্ত করেছেন। তিনি লিখেছেন, সুপারি বাগানের মাঝখানে তিন খানি কুঁড়েঘর ও পুকুর এই আমাদের বাড়ি। তরুণদের স্রোত চলছে অবিরাম তীর্থযাত্রীর মতো, তাদের চোখ-মুখ ভাবদীপ্ত, কবি কখনো শুয়ে আছেন, কখনো আধশুয়ে ও বসে গল্প করছেন। কবিকে সেদিন আলম পরিবারের তরফ থেকে একটি মানপত্র উপহার দেওয়া হয়। মানপত্রটি আজও কালের সাক্ষী হয়ে পরিবারের সর্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা ওহীদুল আলমের ‘পৃথিবীর পথিক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। এই যুগের পাঠকদের জন্য মানপত্রটি এই লেখার সাথে সংযুক্ত করলাম।

‘কবি নজরুল ইসলাম করকমলেষু

হে সৈনিক কবি,

তোমার অগ্নিবীণায় যেদিন বিদ্রোহের সুর ঝংকার দিয়ে উঠেছিল, সেদিন এই সুদূরে আমরা ‘কটি ভাই তোমায় অন্তরের অন্তস্থলে বরণ করে নিয়েছিলাম। সেদিন তোমার বহ্নি ক্রীড়ার মধ্যে আমরা তোমায় ছিনেছিলাম, আজ তোমার বুলবুলের গানেও আমরা তোমায় চিনেছি। তুমি আমাদের অতিকালের চেনা, আমাদের চির চপল সাথী, আমাদের চির সহযাত্রী। অভিনন্দন জানাবো না বন্ধু, শুধু তোমার বুকে ধরে অন্তরের গোপন কথা শুনিয়ে যাবো।

হে ব্যথার কবি,

মানব মনের শাশ্বত বেদনা তোমার নিপুণ তুলিকায় যে অপার রূপ পেয়েছে বাংলা সাহিত্যে তার তুলনা নেই। ব্যথা বিষে নীলকণ্ঠ কবি তুমি, ব্যথার উদ্বোধন করতে যেয়ে যে বিষ তোমায় গলধঃকরণ করতে হয়েছে, তা ই তোমার ললাটে জয়টিকা হয়ে ফুটে উঠেছে। ভয় নেই বন্ধু, বাংলায় তুমি যে তরুণ দলের সৃষ্টি করেছো, তাদের ললাট তোমার জয়টিকার জ্যোতিতে ভাস্বর হয়ে উঠেছে। কারবালা প্রান্তরে বীর হোসেনের আত্মা তোমার হায়দারী হাঁকে আবার জেগেছে যেন- ‘এরা শির দেয়, তবু দামামা দেয় না। বন্ধু ভোঁতা হয়ে গেছে সীমারের খঞ্জর, তরুণের অরুণ আভায় তাঁর প্রান্তে অসি ঝলসিয়ে গেছে।.. .. . ... .. .. হে প্রাণের কবি,

সোনার কাঠি, রূপার কাঠি ছুঁইয়ে এই ঘুমন্ত পুরীতে তুমি প্রাণ দিয়েছো। অসত্যের বিরুদ্ধে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে অত্যাচারের বিরুদ্ধে তোমার যে অভিযান, তা সফল হোক, সার্থক হোক।

ইতি

চির তোমারই

আলম পরিবার । ফতেয়াবাদ, চট্টগ্রাম। ২৬ জানুয়ারি, ১৯২৯ ।

সংবর্ধনার পরে খাবারের আয়োজন। কবি ছিলেন অল্পহারী। তবুও খেতে বসে পুকুরের তাজা মাছের প্রশংসা করেন। কবির আগমনে আলম পরিবারের কর্ত্রী মৌলভী নসিহউদ্দীনের সহধর্মিণী অর্থাৎ সাহিত্যিক শামসুল আলম, মাহবুব উল আলম, কবি দিদারুল আলম ও ওহীদুল আলমের মাতা আজিমুন্নেছা তাঁর পালিত প্রিয় মোরগ জবাই করেছিলেন। রাঁধলেন নিজ হাতে। কারণ, কবি তাঁর পুত্র দিদারুল আলমের বন্ধু, তাই সেদিন খুশিতে তাঁর সীমা ছিলো না। আমন্ত্রিত পুত্রতুল্য কবিকে তিনি নিজ হাতে খাবারও পরিবেশন করেছিলেন।

তবে সেদিন পরিবারের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কবি ওহীদুল আলম বাড়ি ছিলেন না। তিনি রেঙ্গুনে ছিলেন। সেই দুখের কথা বহু লেখায় তিনি ব্যক্ত করেছেন। তবে পরবর্তীকালে ১৯৩৩ সালে কবি নজরুল ইসলাম মে মাসে রাউজানে সাহিত্য সম্মেলনে আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন। সেই সম্মেলনে তাঁর বড়ভাই সাহিত্যিক মাহবুব উল আলম কবি ওহীদুল আলমকে নিয়ে কবির সামনে হাজির হন। কবিকে ভাইয়ের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, আমার ছোট ভাই ওহীদ, কবিতা লেখে, আপনার সাথে দেখা করতে এসেছে। আপনি যখন আমাদের বাড়িতে গিয়েছিলেন, তখন সে রেঙ্গুন পালিয়ে গিয়েছিল। মুহূর্তেই

কবি নজরুল তাঁর ঝাঁকড়া চুলের বাবরি দুলিয়ে ডাগর ডাগর চোখে কবি ওহীদুল আলমের দিকে তাকান। একটু কাছে ডেকে পিঠে হাত বুলিয়ে বলেন, পালিয়ে গিয়েছিস? বেশ করেছিস! কারণ কবি নিজেই পলায়ন মনোবৃত্তির। তবে হঠাৎ কবি গভীর বেদনায় আচ্ছন্ন হয়ে গেলেন তাঁর প্রিয় বন্ধু কবি দিদারুল

আলমের মৃত্যুসংবাদ শুনে। কারণ ইতোপূর্বে অতি অল্প বয়সেই কবি দিদারুল আলম পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করেছিলেন। মূলত বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের সাথে আলম পরিবারের যে বন্ধুত্বের বন্ধন ছিল, তা আজ কেবলি স্মৃতি। সমকালীন সেসব ঘটনা সঠিকভাবে বর্ণনা করার কোনো চাক্ষুষ সাক্ষী এখন আর নেই। যা আছে কেবল সাহিত্যিক মাহবুব উল আলম আর কবি ওহীদুল আলমের বর্ণিত স্মৃতিকথায়। এ বিষয় নিয়ে সঠিক ও বিস্তারিত তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করে গবেষণাধর্মী লেখালেখি এখন সময়ের দাবি। তা না হলে নতুন প্রজন্মের কাছে এই বিষয়গুলো কল্পকাহিনিতে পরিণত হবে।

তবে ২০০১ সালে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ফতেয়াবাদের আলম বাড়ির গেটে একটি ফলক নির্মাণ করা হয়, যা কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সেখানে গেলেই মনে হবে মধু কবির মতো কেউ যেনো বলছেন, ‘দাঁড়াও , পথিকবর / জন্ম যদি তবে বঙ্গে, তিষ্ঠ ক্ষণকাল, এ সমাধিস্থলে.. .. ’।

দেশের অন্যান্য স্থানের মতো সিলেট সিটিতে গণপরিবহন, অটোরিকশা, বাস ও সিএনজিতে যাত্রীরা নানা ধরনের ভোগান্তির শিকার। গোপন কৌশলে যাত্রীবেশে পাশে বসে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ ও মুখে স্প্রে মেরে অজ্ঞান করে, যাত্রীর সঙ্গে থাকা মূল্যবান সব জিনিসপত্র লুট করে নিয়ে দ্রুত গা-ঢাকা দেয়। এ ধরনের ঘটনার শিকার হয়ে ভুক্তভোগীরা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অগণিত ঘটনার ভিডিওসহ পুরো কাহিনি প্রকাশিত হয়েছে। ঘটনার শিকার ব্যক্তিদের বর্ণনা মতে, সিলেট ঢাকা রোডের হুমায়ুন রশিদ চত্বর পয়েন্ট থেকে চারদিকে বিভিন্ন রোডে যাওয়ার জন্য এ পয়েন্ট হতে সিএনজি ও অটোরিকশার নির্ধারিত স্ট্যান্ড। শহরের অভ্যন্তরে বিভিন্ন পয়েন্টের সঙ্গে সিএনজি, অটোরিকশার যোগাযোগের সুবিধাজনক স্থান। এখান থেকে দেশের বিভিন্ন স্থানে রোড ও ট্রেনে যাতায়াতের বড় পয়েন্ট। অটোরিকশা ও সিএনজি ড্রাইভাররা এখান থেকে যাত্রীদের নির্ধারিত স্থানে নিয়ে যান। হুমায়ুন রশিদ চত্বর থেকে সিলেট বন্দর, আম্বরখানা, ওসমানী মেডিকেল, টিলাগড়, মদিনা মার্কেটসহ বিভিন্ন পয়েন্টে যাতায়াত করে থাকে। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, যাত্রীবেশে দুষ্কৃতকারীরা সিএনজি অটোরিকশায় উঠে এবং পেছনের সিটে বসে, পাশের সিটের যাত্রীকে টার্গেট করে তাদের অপকর্ম চালায়, পুরুষ যাত্রীদের বেলা পকেটে কী আছে, সঙ্গে মূল্যবান জিনিসের প্রতি তাদের নজর থাকে। মুখে স্প্রে করে অথবা রুমালে ওষুধ মেশানো কাপড় নাকের কাছে নিলেই কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে অচেতন হয়ে যায়। তখন সিএনজিতে অন্য যাত্রী থাকলে তাকে কৌশলে নামিয়ে দিয়ে। দুষ্কৃতকারীরা আক্রান্ত যাত্রীর সঙ্গে থাকা মূল্যবান জিনিসপত্র নিয়ে পথের মাঝে রেখে চলে যায়। ততক্ষণে ওষুধের কার্যকারিতা শেষ হয়ে গেলে আক্রান্ত যাত্রী সে ঘটনার কোনো বিষয় স্মরণ থাকে না। মহিলা যাত্রীদের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে, পেছনে হাত নিয়ে কৌশলে স্প্রে করে, যখন সেন্স থাকে না, সে মুহূর্তে যাত্রীর সঙ্গে থাকা মূল্যবান জিনিসপত্র নিয়ে তারা গাড়ি থামিয়ে নেমে যায়। কোনো কোনো যাত্রীর দেওয়া বর্ণনাতে জানা যায়, মহিলা যাত্রীর সঙ্গে অন্য কোনো লোক না থাকলে যাত্রীকে কৌশলে দুষ্কৃতকারীরা তার সঙ্গের মূল্যবান জিনিসপত্র ও মোবাইল ছিনিয়ে নিয়ে তাকে সুবিধামতো স্থানে নিয়ে, তার সঙ্গে অনৈতিক কাজ করে। ফেলে রেখে চলে যায়। পরক্ষণে ওষুধের ক্ষমতা শেষ হলে, যাত্রী স্বাভাবিক হলেও সে কোনো কিছু বলতে পারে না। মাঝে মধ্যে দূরপাল্লার বাস ও ট্রেনের যাত্রীরা এ ধরনের ঘটনার শিকার হয়ে থাকেন। যেহেতু বিচ্ছিন্ন ঘটনা পরিকল্পিতভাবে ঘটিয়ে দুষ্কৃতকারীরা খুব অল্প সময়ের মধ্যে গা-ঢাকা দেয়। তখন পথচারীরা আক্রান্ত ব্যক্তির চিকিৎসা বা গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়ার কাজে ব্যস্ত থাকেন। ততক্ষণে ওই চোরের দল উদাও হয়ে নিরাপদ স্থানে চলে যায়। ভুক্তভোগী কার কাছে নালিশ দেবে, কে তার সাক্ষী দেবে, শেষমেষ সব ক্ষয়ক্ষতির বোঝা ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দিয়ে ভুক্তভোগীরা বিরত থাকেন।

আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বা কোর্ট কাচারিতে উপযুক্ত প্রমাণাদী, সাক্ষীর বক্তব্য ছাড়া কোনো এজাহার গ্রহণযোগ্য নয়। শেষমেষ এভাবে ঘটনার ইতি হয়ে আসে। কোনো কোনো ঘটনায় ওই সিএনজি বা অটোরিকশা চালকের সংশ্লিষ্টতার প্রমাণ মিললেও কোনো সুবিচার পাওয়া যাচ্ছে না।

যেহেতু রাস্তায় যাতায়াতের সময় বিচ্ছিন্নভাবে ঘটনাগুলো ঘটে থাকে, তখন পথচারীরা ঘটনার পর যার যার গন্তব্যে চলে যায়, এ অবস্থায় সাক্ষী পাওয়া বা ঘটনার পুরো বর্ণনা ব্যাখা দেওয়ার মতো লোক থাকে না। সেহেতু এসব ঘটনা আইনি প্রক্রিয়ায় পড়ে না, সুবিচার পাওয়ার কোনো সুযোগ থাকে না।

অন্যদিকে সিটি করপোরেশনের আওতাধীন রাস্তাগুলোতে টহল পুলিশ আরও জোরদার করা দরকার। আমরা দেখছি হুমায়ুন রশিদ চত্বরে পুলিশ ফাঁড়ি আছে, আম্বরখানা পয়েন্টেও পুলিশ ফাঁড়ি আছে, বন্দরে সিলেট সিটির কেন্দ্রীয় পুলিশ ফাঁড়ি রয়েছে। তারা আরও দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখলে, যাত্রী সাধারণের জানমাল নিরাপদ হবে। এ ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা থেকে যাত্রী সাধারণ নিরাপদে যাতায়াতের স্বার্থে হাইওয়ে পুলিশ ও বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের মনোযোগ আকর্ষণ করছি। পাশাপাশি সব গাড়ির চালক ও ট্রেড ইউনিয়নের নেত্রী এবং গাড়ির মালিক সমিতির নেত্রীবৃন্দের সমন্বয়ে এ বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন আছে।

লেখক: সাংবাদিক ও পরিবেশকর্মী

নিউইয়র্ক মহানগরী এখন সরগরম। বইমেলার আমেজে ব্যস্ত বাঙালিপাড়া। অনেক অতিথি, লেখক, প্রকাশক ইতোমধ্যে নিউইয়র্কে আসতে শুরু করেছেন। এবারের বইমেলা উদ্বোধনের জন্য বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক কবি মুহম্মদ নূরুল হুদার আসার কথা রয়েছে।

এটা ভাবতেই গর্ববোধ হয় যে, মুক্তধারা ফাউন্ডেশন আয়োজিত নিউইয়র্ক আন্তর্জাতিক বইমেলা এবার ৩৩ বছর পার করছে। ২৪, ২৫, ২৬ ও ২৭ মে ২০২৪ চার দিনব্যাপী নিউইয়র্কে এবার আয়োজিত হচ্ছে বহির্বিশ্বের এমন বড় বইমেলা।

অতিথিদের মাঝে আরও আছেন ফরিদুর রেজা সাগর, ড. সৌমিত্র শেখর, ডা. সারোয়ার আলী, প্রহ্লাদ রায়, আফজাল হোসেন, রূপা মজুমদার প্রমুখ।

গান গাইবেন রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যাসহ উত্তর আমেরিকার শিল্পীরা।

নিউইয়র্কে এখন শীতের বিদায়ের কাল। গ্রীষ্ম আসতে শুরু করেছে। এরই মাঝে জমে উঠেছে বইমেলার আয়োজন। যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে বইমেলার ঢেউ। আড্ডায় মুখরিত নিউইয়র্ক। বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য থেকে ছুটে আসছেন লেখকরা। আসছেন কানাডা, জার্মানি, সুইডেন, ইংল্যান্ড, কলকাতা, বাংলাদেশ থেকে। এসেছেন প্রকাশকরাও।

এবারের নিউইয়র্ক বইমেলা বাংলাদেশ তথা গোটা বিশ্বে মানুষে মানুষে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের বাণী নিয়েই অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ‘যত বই তত প্রাণ’- এই মূলমন্ত্র এবারের প্রতিপাদ্য বিষয়।

গত কয়েক বছরের মতো, এবারের মেলাও হচ্ছে বেশ জমজমাট আয়োজনে। নিউইয়র্কের বাঙালি অধ্যুষিত জ্যামাইকার একটি পারফর্মিং হলে এবার হচ্ছে বইমেলা। হলের বাইরে তাঁবু টাঙিয়ে থাকবে বইয়ের স্টলগুলো।

এবারের বইমেলায় দুই বাংলার বেশ কয়েকটি বড় বড় প্রকাশনা সংস্থা যোগ দিচ্ছে। বই কেনা যাবে অনলাইনে এবং বিশেষ ছাড়ে।

মুক্তধারা ফাউন্ডেশন আয়োজিত এবারের বইমেলা তার ৩৩ বছর পূর্ণ করছে। নিউইয়র্কে ১৯৯২ সালে ‘মুক্তধারা’ এবং ‘বাঙালির চেতনা মঞ্চ’ নামে দুটি সংস্থা ও সংগঠনের উদ্যোগে বইমেলা শুরু হয়। ‘বাঙালির চেতনা মঞ্চ’ ছিল মূলত একঝাঁক শানিত তরুণের সাংস্কৃতিক ফোরাম। প্রবাসে বাংলা ভাষা সাহিত্য, সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে এবং লালন করার প্রত্যয় নিয়েই জন্ম নেয় এই সংগঠনটি। মহান ভাষা দিবস উপলক্ষে জাতিসংঘ চত্বরে অস্থায়ী শহীদ মিনার নির্মাণ করে একুশে ফেব্রুয়ারি পালন ও শুরু হয় এই মুক্তধারা ও বাঙালির চেতনা মঞ্চের উদ্যোগে। নিজ কাঁধে বইয়ের বাক্স বহন করে ফিরে বইমেলা জমাবার প্রত্যয়ী ছিলেন মুক্তধারার কর্ণধার শ্রী বিশ্বজিত সাহা। আমি দেখেছি চোখে-বুকে একটিই স্বপ্ন, প্রবাসে পরিশুদ্ধ পাঠকশ্রেণি গড়ে উঠবে। আমি এখনো ভাবি, এক সময়ের তুখোড় সাংবাদিক বিশ্বজিত সাহা তো প্রবাসে এসে অন্য পেশাও গ্রহণ করতে পারতেন। তিনি তা করেননি কেন? করেননি এ জন্য, বাংলা ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতিকে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন প্রবাসী বাঙালির মাঝে। প্রশ্নটির উত্তর আমি এখন পেয়ে যাই খুব সহজে। যখন দেখি জ্যাকসন হাইটেসের সুপরিসর ‘মুক্তধারা’ গ্রন্থকেন্দ্রে বসে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কিংবা ড. হুমায়ুন আজাদ, আনিসুল হক, হাসান আজিজুল হক, সমরেশ মজুমদার তাদের বইয়ে পাঠককে অটোগ্রাফ দিচ্ছেন ও দিয়েছেন। নিউইয়র্কে ১৯৯২ সালে প্রথম বইমেলাটির উদ্বোধক ছিলেন ড. জ্যোতি প্রকাশ দত্ত। ১৯৯৩ সালে কবি শহীদ কাদরী মেলা উদ্বোধন করেন। ১৯৯৪ সালে ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল, ১৯৯৫ সালে পুরবী বসু, ১৯৯৬ সালে আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী, ১৯৯৭ সালে হুমায়ূন আহমেদ, ১৯৯৮ সালে সৈয়দ মোহাম্মদ উল্লাহ, ১৯৯৯ সালে দিলারা হাশেম, ২০০০ সালে ভাষাসৈনিক আবদুল মতিন, ২০০১ সালে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বইমেলা উদ্বোধন করেন। ২০০১ সালে দশম বইমেলার বর্ণিল আয়োজনে একযোগে এসেছিলেন- সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সমরেশ মজুমদার, হুমায়ূন আহমেদ ও ইমদাদুল হক মিলন। ২০০২ সালে বইমেলা উদ্বোধন করেন ড. হুমায়ুন আজাদ। ২০০৩ সালে কবি জয় গোস্বামী আসেন উদ্বোধক হিসেবে। মুক্তধারার উদ্যোগে ২০০৪ সালে দুটি বইমেলা অনুষ্ঠিত হয় যুক্তরাষ্ট্রে। ওই বছর নিউইয়র্কের বইমেলা উদ্বোধন করেন শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ও লসএঞ্জেলেসে রাবেয়া খাতুন। ২০০৫ সালের বইমেলার উদ্বোধক ছিলেন ড. আবদুন নূর। ২০০৬ সালে পঞ্চদশ বইমেলা উদ্বোধন করেন কথাসাহিত্যিক আনিসুল হক। যুক্তরাষ্ট্রে নতুন আঙ্গিকে বইমেলা শুরু হয়েছে ২০০৭ সাল থেকে। বইবিপণি ‘মুক্তধারা’র সহযোগী সংগঠন ‘মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে বইমেলা রূপ নিয়েছে আন্তর্জাতিক বাংলা উৎসবে। এই উৎসবের অংশ হিসেবে চারটি বইমেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে ২০০৭ সালে। নিউইয়র্কে ড. গোলাম মুরশিদ, ডালাসে ড. আনিসুজ্জামান, লস এঞ্জেলেসে সমরেশ মজুমদার এবং নিউজার্সিতে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এসব বইমেলা উদ্বোধন করেন।

২০০৮ সালে বইমেলা উদ্বোধন করেন কবি রফিক আজাদ। ২০০৯ সালে বইমেলা উদ্বোধন করেন হাসান আজিজুল হক। ২০১০ সালে বইমেলা উদ্বোধন করেন কবি সৈয়দ শামসুল হক। ২০১১ সালে বইমেলা উদ্বোধন করেন তপন রায় চৌধুরী। ২০১২ সালে বইমেলা উদ্বোধন করেন শামসুজ্জামান খান। ২০১৩ সালে বইমেলা উদ্বোধন করেন কবি নির্মলেন্দু গুণ। ২০১৪ সালে বইমেলা উদ্বোধন করেন কবি মহাদেব সাহা। ২০১৫ সালে বইমেলা উদ্বোধন করেন অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ।

২০১৬ সালে বইমেলা উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন।

২০১৭ সালে ২৬তম বইমেলা উদ্বোধন করেন করেন বিশিষ্ট লেখক এবং রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক পবিত্র সরকার। ওই বইমেলায় অতিথি হয়ে এসেছিলেন ভারত থেকে অধ্যাপক পবিত্র সরকার এবং বাংলাদেশ থেকে বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান।

২০১৮ সালে উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব রামেন্দু মজুমদার।

২০১৯ সালের ১৪, ১৫, ১৬ ও ১৭ জুন ছিল এই মেলা। এটি উদ্বোধন করেন কবি হাবীবুল্লাহ সিরাজী।

১৪ জুন ২০১৯ ‘জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু’ স্লোগানে ডাইভার্সিটি প্লাজা থেকে বর্ণাঢ্য র্যালির মাধ্যমে শুরু হয় এ বইমেলা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি ও রাষ্ট্রদূত মাসুদ বিন মোমেন, কনসাল জেনারেল সাদিয়া ফয়জুননেসা, বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক কবি হাবীবুল্লাহ সিরাজী, কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন, আনিসুল হক, নাট্যব্যক্তিত্ব জামালউদ্দিন হোসেন, মুক্তিযোদ্ধা-বিজ্ঞানী-লেখক ড. নূরন্নবী, ভয়েস অব আমেরিকার বাংলা বিভাগের প্রধান রোকেয়া হায়দার, জ্ঞান ও সৃজনশীল সমিতির নির্বাহী পরিচালক মনিরুল হক, প্রকাশক মেসবাহউদ্দিন আহমেদ প্রমুখ।

২০২০ সালে এই বইমেলা হয় ভার্চুয়ালি। যা ঢাকা থেকে উদ্বোধন করেন জাতীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম। ২০২১-এর বইমেলাও ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করেন কানাডা থেকে কবি আসাদ চৌধুরী। ২০২২ সালে বইমেলার উদ্বোধক হয়ে আসেন বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক অমর মিত্র। ২০২৩ সালে বইমেলা উদ্বোধন করেন কথাসাহিত্যিক শাহাদুজ্জামান।

খুবই আনন্দের কথা, বিশ্বজিত সাহা ও মুক্তধারা আমাদের এই তেত্রিশ বছরে এসব গুণীজনের সান্নিধ্য পাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে। অভিবাসী প্রজন্মের হাতে লেগেছে এসব মহান মানুষের হাতের পরশ। সময় এসেছে অভিবাসী লেখকদের মূল্যায়ন করার। যেসব বাঙালি লেখক উত্তর আমেরিকায় বাংলা ভাষায় লেখালেখি করেন তাদের সম্মান জানাবার। অনুষ্ঠানিকভাবে সম্মান জানানো যেতে পারে আমেরিকায় জন্ম নেওয়া প্রজন্মকে, যারা ইংরেজি ভাষায় লেখালেখি করছে।

একুশের চেতনা এবং বইমেলাকে উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য আরও তৎপরতা বাড়াবার সময়টিও এসেছে এখন।

এই বইমেলার অর্জন অনেক। ২০২১ সালে এই বইমেলায় মুক্তধারা সাহিত্য পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক সমরেশ মজুমদারকে। তিনি সেই বইমেলায় আসেননি, না করোনা চলার কারণে। এই পুরস্কারের অর্থমূল্য ২ হাজার ৫০০ ডলার। এই সম্মাননা তুলে দেন জিএফবির কর্ণধার গোলাম ফারুক ভূঁইয়া। তার আর্থিক সহযোগিতাতেই এই পুরস্কারের প্রচলন হয়।

এর আগে এই মুক্তধারা-জিএফবি সাহিত্য পুরস্কার পেয়েছেন কবি নির্মলেন্দু গুণ, প্রাবন্ধিক শামসুজ্জামান খান ও বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, কথাসাহিত্যিক দিলারা হাশেম ও কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন। ২০২২ সালে এই পুরস্কার পান লেখক গোলাম মুরশিদ। ২০২৩ সালে এই সম্মাননা পান কবি আসাদ চৌধুরী।

২০২০ সাল থেকে এই বইমেলা উপলক্ষেই আরেকটি সাহিত্য পুরস্কার প্রবর্তন করা হয়েছে। ‘শহীদ কাদরী স্মৃতি-সাহিত্য পুরস্কার’ নামে এই পুরস্কারটি পাবেন বাংলাদেশের বাইরে বসবাসকারী একটি বইয়ের জন্য একজন লেখক।

নিউইয়র্ক বাংলা বইমেলা-২০২৪-এর আহ্বায়ক, সুপরিচিত লেখক হাসান ফেরদৌস। তিনি জানিয়েছেন, বইমেলা সফল করার সব আয়োজন সম্পন্ন হয়েছে।

শিশু-কিশোরদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, কবিতা পাঠ, আবৃত্তি, চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, নাচ-গান, সেমিনার, মুক্তধারা ভাষণ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে সাজানো হয়েছে চার দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার।

এবারের মেলায় একটি বিতর্ক রয়েছে, ‘প্রবাসে সাহিত্য চর্চা মূল্যহীন’-শিরোনামে, যা অভিবাসীদের মাঝে বেশ হাস্যরসের জন্ম দিয়েছে।

এবারের বইমেলা উপলক্ষে চিকিৎসক, লেখক ও কবি হুমায়ুন কবির সম্পাদিত লিটল ম্যাগাজিন ‘ঘুংঘুর’ বের করছে বিশেষ সংখ্যা। এই সংখ্যার অতিথি সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছেন বিশিষ্ট চিন্তক, লেখক ড. আবদুন নূর।

প্রজন্ম এখন প্রযুক্তিনির্ভর। অনেক অ্যাপ এখন সহজ করে দিয়েছে জনজীবন। এমন একটি চ্যালেঞ্জ বাস্তবায়নের স্বপ্নই ছড়িয়ে দিতে চাইছে নিউইয়র্কের বইমেলা।

বই কেনা যাচ্ছে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে। মানুষ জ্ঞানী হয়ে না উঠতে পারলে সমাজ থেকে আঁধার দূর হয় না। আর সেই আঁধার যদি হয় সাম্প্রদায়িক উসকানি কিংবা হানাহানির- তাহলে তো শঙ্কার সীমাই থাকে না।

এবারের বইমেলা শান্তির আলো নিয়ে আসুক। মানুষের জন্য উন্মোচিত হোক জ্ঞানের দরজা- এই প্রত্যাশায় লেখক ও পাঠকরা সমবেত হছেন নিউইয়র্কে। মানুষে মানুষে সৌহার্দ্য আর প্রীতির বন্ধনে আবার জাগুক বিশ্ব।

লেখক: কবি ও কলামিস্ট

আমরা মুসলমান। আমাদের ধর্মের নাম ইসলাম। আলহামদুলিল্লাহ! মহান রাব্বুল আলামিন মহানবীর (সা.) ওপর পবিত্র কোরআন নাজিল করার মাধ্যমে ইসলামকে পরিপূর্ণ ধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছেন আমাদের জন্য। ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস এবং প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলোর কারণেই অন্যান্য ধর্মের চেয়ে ইসলাম স্বতন্ত্র ও মহৎ।

আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়, মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর বাণীবাহক সর্বশেষ নবী, সাম্য, নারীর মর্যাদা, অন্যের হক আদায়, প্রতিবশী ও মা-বাবার প্রতি সদাচার সহমর্মিতা, উত্তম চরিত্র, সত্যবাদিতা, ন্যায়নিষ্ঠতা, অন্যের সম্পদ সুরক্ষা ইত্যাদি হচ্ছে ইসলাম ধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য, যা মানুষকে আকর্ষণ করে ইসলামের প্রতি।

আজ আমরা ইসলামের অন্যতম বৈশিষ্ট্য আমানত বা পর সম্পদ সুরক্ষার বিষয়ে আলোচনা করব।

মহান আল্লাহ বলেন ‘যে অন্যের হক নষ্ট করে সে ঈমানদার নয়’।

★ প্রিয় নবী (সা.) ছোটবেলা থেকেই আমানতদার ছিলেন। ছিলেন পরম বিশ্বাসী সবার কাছে। তাই তিনি ছিলেন ‘আল আমিন’ ছোটবেলা থেকেই। আর তাই খ্রিষ্টান, ইহুদি সব মতবাদের লোকেরাই তাকে বিশ্বাস করত এবং তার কাছে অতি মূল্যবান আসবাবপত্র গচ্ছিত রাখত। তিনি সেগুলো খেয়ানত বা নষ্ট তো করতেনই না। অধিকন্তু পরম যত্নে সেগুলো তিনি রক্ষা করতেন এবং চাহিবামাত্র আমানতকারীদের তা ফেরত দিতেন।

★পবিত্র কোরআনে বারবার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে আমানত রক্ষার প্রতি। আল্লাহতায়ালা বলেন, তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না এবং মানুষের ধন-সম্পদের কিয়দংশ জেনে-শুনে অন্যায়ভাবে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে তা বিচারকের কাছে পেশ করো না। (সূরা আল-বাকারা, আয়াত-১৮৮)

★আরও বর্ণিত আছে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন, তোমরা আমানতকে তার মালিকের কাছে প্রত্যর্পণ করো বা ফেরত দাও। (সূরা আন-নিসা, আয়াত-৫৮)

★প্রকৃত ইমানদার হওয়ার আলামত হলো আমানত রক্ষা করা। এ সম্বন্ধে আল্লাহতায়ালা বলেন, আর (তারাই প্রকৃত মুমিন) যারা আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে। (সূরা আল-মুমিনুন, আয়াত-৮)

★হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেছেন, যদি তোমাদের মধ্যে চারটি জিনিস থাকে, তবে পার্থিব কোনো জিনিস হাতছাড়া হয়ে গেলেও তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না।

★আর সেই চারটি জিনিস হলো- এক. আমানতের হেফাজত করা। দুই. সত্য ভাষণ বা সত্য কথা বলা। তিন. উত্তম চরিত্র। চার. পবিত্র রিজিক বা হালাল উপার্জন। (মুসনাদে আহমদ)

★ভেবে দেখার সময় হয়েছে। এই গুণগুলো আমাদের মধ্যে আছে কি না! দুনিয়ার লোভে পড়ে কোন পাপ কাজটি আমরা করি না। মিথ্যা কথা বলা থেকে শুরু করে আমানতের খেয়ানত পর্যন্ত সবই আমরা করে বেড়াই। লোক ঠকাই। মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করি।

অথচ আল্লাহর রাসুল (সা.) বলেছেন, যার চরিত্রে আমানতদারি নেই, তার ইমান নেই। আর যে অঙ্গীকার রক্ষা করে না তার দ্বীন নেই। (মুসনাদে আহমাদ)।

★অন্য হাদিসে তিনি বলেছেন, মুনাফিকের লক্ষণ তিনটি- যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন ওয়াদা করে তখন তা ভঙ্গ করে আর যখন তার কাছে আমানত রাখা হয়, তখন সে তার খেয়ানত করে। (বুখারি, মুসলিম)।

★রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব এটাও একটি আমানত। এরও যথাযথ হেফাজত করতে হবে। মানুষের প্রাপ্য মানুষদের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। এখানে খেয়ানত করলেও আল্লাহতায়ালার কঠিন আজাবে পাকড়াও হতে হবে।

★ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমর (রা.) ঘোষণা করেছিলেন, আমার রাষ্ট্রের একটি কুকুরও যদি না খেয়ে মারা যায়, এর জন্য আমিই দায়ী হবো।

*তিনি রাতের আঁধারে ঘুরে ঘুরে প্রজাদের খোঁজখবর রাখতেন। কেউ অভুক্ত থাকলে নিজের কাঁধে খাবারের বস্তা বহন করে তার বাড়িতে দিয়ে আসতেন।

★ইসলামের চতুর্থ খলিফা হজরত আলীর (রা.) খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পরে এক রাতে তিনি বাতির আলোতে রাষ্ট্রীয় কাজ করছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি বিশেষ প্রয়োজনে তার কাছে এল। আলী (রা.) সঙ্গে সঙ্গে বাতি নিভিয়ে দিলেন।

তারপরে আগত ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলা শুরু করলেন। আগন্তুক কৌতূহলী হয়ে তার কাছে এর কারণ জানতে চাইলে তিনি জবাব দিলেন, এতক্ষণ আমি সরকারি কাজ করছিলাম। তাই সরকারি তেল ব্যবহার করেছি।

এখন তো ব্যক্তিগত কাজ করছি। সরকারি বাতি ব্যবহার করলে এটা আমানতের খেয়ানত হবে।

আরেকটি প্রসিদ্ধ হাদিসে নবীজি বলেছেন,

আল্লাহ তোমাদের তিনটি কাজ অপছন্দ করেন, (১) অনর্থক কথাবার্তা, (২) সম্পদ নষ্ট করা এবং (৩) অত্যধিক সাওয়াল করা।

(সহি বুখারি: ১৪৭৭)

হাদিসে বর্ণিত ‘সম্পদ নষ্ট করা’ কথাটি অনেক ব্যাপক। চতুর্থ শতাব্দীর প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফকিহ আল্লামা খাত্তাবি (মৃত্যু: ৩৮৬) এ প্রসঙ্গে অতি উত্তম ও সিদ্ধান্তমূলক আলোচনা করেছেন। তিনি লিখেছেন, সম্পদ নষ্ট করার অনেক সুরত রয়েছে। তবে এর মূল কথাটি হলো, ব্যয় করার ক্ষেত্রে সীমা লঙ্ঘন করা, অপাত্রে ব্যয় করা, প্রয়োজনীয় খাতে খরচ না করে অপ্রয়োজনীয় খাতে খরচ করা। তিনি আরও লিখেছেন, একজন ব্যক্তির এমন কিছু সম্পদ রয়েছে, যেগুলোর যথাযথ যত্ন না নিলে নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। যেমন গোলাম, বাঁদি, গবাদি পশু প্রভৃতি। এ ক্ষেত্রে এসবের যথাযথ ও প্রয়োজনীয় যত্ন না নেওয়াও হাদিসে বর্ণিত সম্পদ নষ্ট করার অন্তর্ভুক্ত হবে। (আল্লামা খাত্তাবি কৃত শরহে বুখারি)

বর্তমানে আমরা একটি প্রবণতা লক্ষ করে থাকি। অনেক বাবা-মা বা পরিবারের কোনো সদস্য কখনো বাচ্চাদের হাতে মূল্যবান জিনিসপত্র দিয়ে দেন, কখনো তারা নিজেরাই ঘরের প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে খেলাধুলা শুরু করে। বড়রা দেখেও তাদের হাত থেকে সেটা গ্রহণ করেন না। অথচ জিনিসটি তাদের হাতে নষ্ট হওয়ার যথেষ্ট আশঙ্কা রয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লামা খাত্তাবি লিখেছেন, “বুঝমান নয় এমন কারও কাছে সম্পদ দেওয়াও ‘সম্পদ নষ্ট করার’ অন্তর্ভুক্ত। এখান থেকে প্রমাণিত হয়, নিজের সম্পদ নষ্ট করে ফেলে যেমন- শিশু, পাগল, এদের ওপর লেনদেনের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা বৈধ রয়েছে।” তাছাড়া সূরা নিসার আয়াত ‘অবুঝদের হাতে তোমরা নিজেদের সেই সম্পদ অর্পণ করো না যাকে আল্লাহ তোমাদের জীবনের অবলম্বন বানিয়েছেন’ (আয়াত: ৫) এখান থেকেও এ ধরনের আচরণের অসঙ্গতি স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। মনে রাখা প্রয়োজন, শিশুদের সঙ্গে স্নেহপূর্ণ আচরণ ইসলামের একটি বিশেষ শিক্ষা। কিন্তু এ ক্ষেত্রে শরিয়তের স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত বিধান লঙ্ঘন করা কাম্য নয়।

সম্পদের ক্ষেত্রে শরিয়তের বিধান লঙ্ঘনের আরেকটি ক্ষেত্র হলো রাগের মুহূর্তটি। কারও কারও অভ্যাস আছে তারা কোনো কারণে রেগে গেলে হাতের কাছে যা পান তাই ছুড়ে ফেলেন। এভাবে নিজের বা অন্যের সম্পদ ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ভেঙে রাগ মিটিয়ে থাকেন। মূলত রাগ মানুষের স্বভাবজাত একটি অবস্থা। একে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ইসলাম বিভিন্ন পদ্ধতি শিখিয়েছে। রাগের সময় যত্নের সঙ্গে এগুলো অবলম্বন করতে হবে। যে সম্পদকে আল্লাহতায়ালা নেয়ামত বানিয়েছেন এবং সংরক্ষণ করার জোরালো নির্দেশ দিয়েছেন, সেই সম্পদ নষ্ট করা কোনো অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য নয়। সুখে-দুঃখে শান্ত রাগত- সর্বাবস্থায় আল্লাহপাকের বিধানের প্রতি নিজেকে সঁপে দেওয়াই হলো একজন মুমিনের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

পবিত্র কোরআন ও হাদিস আমাদের তাই এ বিষয়ে সতর্ক থাকতে বারবার নির্দেশনা দেওয়ায় একজন শুদ্ধ মুসলিম বা মুমিনের কাছে তাই অন্যের সম্পদ এবং অন্য ধর্মালম্বীরা সব সময় নিরাপদ এবং সুরক্ষিত।

*আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে ইসলামের ও মহানবীর মহান শিক্ষা অন্যের সম্পদ সুরক্ষা ও বিশ্বাস অর্জনের তৌফিক দান করুন। আমিন।

লেখক: ইসলামি চিন্তাবিদ ও কলামিস্ট

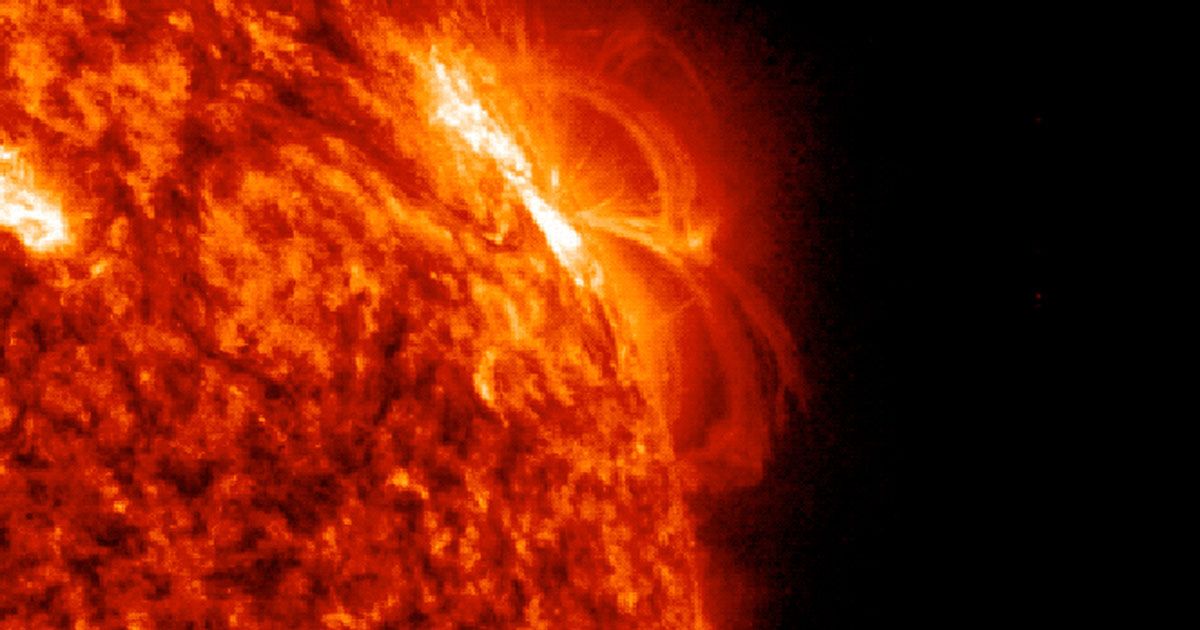

সৌরঝড় হলো সূর্যের পৃষ্ঠে ওঠা ঝড়। সূর্যপৃষ্ঠ থেকে যখন বৈদ্যুতিক ও চৌম্বকীয় বিকিরণ ছিটকে বেরোতে থাকে, তাকেই বলে সৌরঝড়। সৌরঝড়ে সূর্যের কেন্দ্র থেকে প্লাজমা এবং চৌম্বকীয় তরঙ্গের বিরাট বিস্ফোরণ হয়। এখন জানতে হবে প্লাজমা কি? প্লাজমা হলো মুক্ত আয়ন এবং ইলেকট্রনের সংমিশ্রণ। মেডিসিন ও ফিজিওলজিতে প্লাজমা মানে রক্তের তরল উপাদান। যা শরীরে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার জন্য প্লাজমা প্রোটিন এবং ইমিউনোগ্লোবিন গঠন করে। সৌর প্লাজমায় দশমিক পাঁচ ভোল্ট থেকে দশ কেভির মধ্যে শক্তি থাকে। ফলে শক্তিশালী আধানযুক্ত চুম্বক ক্ষেত্র পৃথিবীর চৌম্বকমণ্ডলে প্রবেশ করলে কসমোস্পিয়ারে রঙিন আলোরচ্ছটায় সৃষ্টি করে। যাকে মেরুজ্যোতি বলে। অন্যদিকে সূর্যের প্লাজমা হলো পদার্থের অসাধারণ অবস্থা যেখানে চারপাশে হাজার হাজার ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা হয়, যা উচ্চ ভোল্টেজে পৌঁছাতে সহায়তা করে। যার ফলে কোটি কোটি সৌর পদার্থ চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যেতে পারে। সৌরজগতে তার প্রভাব পড়বে। বিশ বছর পর পর সৌরঝড়ের সম্ভাবনা থেকে যায়। তবে সৌরচক্র বা সৌর চৌম্বকীয় কার্য ১১ বছর পর পর হয়ে থাকে। সৌরচক্র বুঝতে মহাকাশ বিজ্ঞান স্টাডি করে ম্যাগনোটো হাইড্রোডাইনামিক কার্যকলাপ বুঝতে হয়। সৌরচক্রের সময়কাল গড়ে ১১ বছর। এটা সূর্যদাগ গণনা কালকে বোঝায়। সূর্যের দাগ হলো সৌর চৌম্বকীয় আবেশ, সূর্যের আপাত পৃষ্ঠ, ফটোস্ফিয়ার সক্রিয়ভাবে বিকিরণ করে সূর্যের ওপর দাগ পরিলক্ষিত হয়। ১৯০৮ সালে বিজ্ঞানী জর্জ এলিরি হেল দেখিয়েছিলেন যে সূর্যের দাগগুলো বাস্তবে শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্র। ১৭৬১ সাল থেকে ১৭৭৬ সালের মধ্যে ডেনমার্কের কোপেনহেগেনের রুমডের্টান মানমন্দির থেকে সূর্যের দাগ পর্যবেক্ষণ করে এ বিষয়ে ধারণা দিয়েছিলেন বিজ্ঞানী ক্রিষ্টান হোরে বো।

সূর্যপৃষ্ঠের উচ্চ তাপমাত্রা বিশিষ্ট প্লাজমা আবরণ থেকে তীব্র বেগে নির্গত বিদ্যুৎ কণার স্রোত পৃথিবীর দিকে ধেয়ে আসে। এর নাম হলো ‘করোনাল মাস ইজেকশন’। যা পৃথিবীতে আঘাত হেনে চৌম্বকীয় ঝড়ের সৃষ্টি করে। প্রচণ্ড বিস্ফোরণের সময় সূর্যের বাইরে থাকা ‘করোনা’ অঞ্চল থেকে বেরিয়ে আসে ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউক্লীয় পদার্থগুলো, যার গতিবেগ থাকে প্রতি সেকেন্ডে ৯০০ কিলোমিটার। তার সঙ্গে সূর্যের বায়ুমণ্ডলে হঠাৎ চুম্বক ক্ষেত্রের পরিবর্তন ঘটার ফলে তীব্র বিস্ফোরণ হয়। ফলে সৌর বর্ণালির তীব্রতা বদলে যায়। এটাকে বলে সৌরশিখা। এই ঝড় পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের একদম বাইরে আয়োনোস্ফিয়ারের চৌম্বক ক্ষেত্রে আঘাত আনে। মহাজাগতিক এই ধরনের ঘটনাই সৌরঝড়। যার তাপমাত্রা ১০ মিলিয়ন ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এবং এই ঝড়ের শক্তি প্রায় ১০০ মেগাটন হাইড্রোজেন বোমার সমান। ব্যাবিলনীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা চান্দ্র সৌরচক্রভিত্তিক পঞ্জিকার হিসাব রাখার জন্য সূর্যগ্রহণ ও সৌরকলঙ্ক বা সৌরদাগ পর্যবেক্ষণ করতেন। ১৯২১ সালে সৌরঝড় হয়েছিল, যা পৃথিবীর অকল্পনীয় ক্ষতি হয়েছিল। এতে পৃথিবীকে ঘিরে বিশাল আকৃতির চৌম্বকক্ষেত্র বরাবর বড় বড় ফাটল দেখা দিয়েছিল। এসব ফাঁক দিয়ে বিষাক্ত সৌরকণা ও মহাজাগতিক রশ্মি প্রবেশ করেছিল। আবার যদি এমন ঝড় হয়, সারা বিশ্বের যোগাযোগ বিঘ্নিত, স্যাটেলাইট যোগাযোগ, বিদ্যুৎ ব্ল্যাক আউট হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

১৬১০ সালে গ্যালিলিও সৌরকলঙ্ক ও ঝড় বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা দেন। ২০১০ সালে নাসা কর্তৃক ক্যানাভেরাল ডায়নামিক্স অবজার্ভেটরি উৎক্ষেপণ করা হয়। যা সৌরঝড়সহ অন্যান্য সৌর বিষয়ে বিজ্ঞানীদের সম্যক ধারণা পেতে সহজ করে দেয়।

লেখক: শিশু সাহিত্যিক

আমাদের দেশে অনেক দিন ধরে ক্ষুদ্র ও মাঝারিশিল্পের উন্নয়নের চেষ্টা চলছে, বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর এসএমই (স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ) শিল্প বিকাশের ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এবং তার ফলে উন্নয়ন ত্বরান্বিত হচ্ছে এবং দেশ দ্রুত উন্নতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

এই বাংলাদেশে এসএমই ফাউন্ডেশন নামক প্রতিষ্ঠানটি তার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারিশিল্পের উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছে। এসএমই ফাউন্ডেশন ২০০৭ সাল থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে তার যাত্রা শুরু করে। যাত্রা শুরুর পর থেকেই এই প্রতিষ্ঠানটি ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের নিরাপদ আশ্রয়স্থলে পরিণত হয়েছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে (১৭৬০-১৮২০) ইংল্যান্ডে শিল্পবিপ্লব সংঘটিত হওয়ার পর দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারণা পালটে যায়। তখন মনে করা হতো, একটি দেশের দ্রুত এবং টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কৃষি খাতের ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে। কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমেই একটি দেশ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তার প্রত্যাশিত অগ্রগতি সাধন করতে পারে; কিন্তু শিল্পবিপ্লব সেই চিরাচরিত ধারণাকে সম্পূর্ণরূপে পালটে দিয়েছিল। শিল্পবিপ্লবের পর অর্থনীতিবিদরা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করেন, যে কৃষির ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে কখনো-বা দ্রুত এবং কার্যকর অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। কারণ কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পায় গাণিতিক হারে। আর শিল্পোৎপাদন এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় জ্যামিতিক হারে। কাজেই একটি দেশের বর্ধিত জনসংখ্যার অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণের জন্য কৃষি নয়, বরং শিল্পের ওপরই সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে। একটি দেশ যদি খাদ্যোৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে, তাহলে জনগণের চাহিদাকৃত খাদ্য আমদানির মাধ্যমেও পূরণ করা সম্ভব। অর্থনীতিবিদরা এটা মেনে নিয়েছেন, কৃষি নয়- একমাত্র শিল্পের ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদানের মাধ্যমেই একটি দেশ দ্রুত এবং টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্জন করতে পারে। শিল্পের ওপর গুরুত্ব প্রদানের বিষয়টি অর্থনীতিবিদরা মেনে নিলেও তাদের মধ্যে অনেক দিন ধরেই বিতর্ক চলছিল শিল্পের স্বরূপ কেমন হবে? আমরা কি শুধু বৃহৎ শিল্পের ওপর জোর দেব, নাকি ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প প্রতিষ্ঠায় গুরুত্ব দেব? বিশেষ করে, যেসব দেশ অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল এবং সর্বদা বিনিয়োগযোগ্য পুঁজির সংকটে ভোগে তারা কী করবে? তারা কি বৃহৎ শিল্প স্থাপন করবে, নাকি ক্ষুদ্র শিল্পের ওপর জোর দেবে? আর বৃহৎশিল্প এবং ক্ষুদ্র শিল্প কি পরস্পর প্রতিপক্ষ, নাকি সহযোগী? এই জটিল প্রশ্নটি অনেক দিন ধরেই অর্থনীতিবিদদের ভাবিয়েছে। বর্তমানে অর্থনীতিবিদরা মোটামুটি একমত, কোনো দেশ, বিশেষ করে উন্নয়নশীল হলে তাদের বৃহ শিল্পের পাশাপাশি ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপনের ওপরই বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। যাদের পুঁজিসংকট নেই, তারা বৃহৎ শিল্পে অর্থায়ন করবে। আর যারা স্বল্প পুঁজির মালিক অথবা একেবারে কম পুঁজির মালিক, তারা প্রথমে ক্ষুদ্র উদ্যোগে যুক্ত হবে। সেখান থেকে অভিজ্ঞতা অর্জন করার পর বৃহৎ শিল্প স্থাপনে উদ্যোগী হবে। আর বৃহৎ এবং ক্ষুদ্র শিল্পের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই বা একে অন্যের প্রতিপক্ষও নয়, বরং পরিপূরক।

অনেক দেশ আছে যেখানে বৃহৎ শিল্পগুলো শুধু সংযোজনের দায়িত্ব পালন করে আর ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা শিল্পের উপকরণ তৈরি করে। জাপানের কথা এ ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। জাপানের টয়োটা কোম্পানি গাড়ির কোনো পার্টস নিজেরা তৈরি করে না। তারা সাব-কন্ট্রাক্টের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাদের দিয়ে গাড়ির পার্টস তৈরি করে এনে নিজস্ব কারখানায় সংযোজন করে। অর্থাৎ ক্ষুদ্র শিল্পগুলো বৃহৎ শিল্পের সহায়ক শিল্প হিসেবে কাজ করে। এতে বৃহৎ শিল্পের বিকাশ সহজতর হচ্ছে আর ক্ষুদ্র শিল্পগুলোও বিকশিত হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে।

রোববার ১৯ মে সকালে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ‘১১তম জাতীয় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পপণ্য (এসএমই) মেলা-২০২৪’-এ প্রধানমন্ত্রী ‘জাতীয় এসএমই উদ্যোক্তা পুরস্কার-২০২৩’ বিজয়ী সাতজন মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি এবং স্টার্ট-আপ উদ্যোক্তার হাতে ক্রেস্ট ও সনদ তুলে দেন।

শিল্পমন্ত্রী নুরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন ওই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জাকিয়া সুলতানা ও এফবিসিসিআইয়ের সভাপতি মাহবুবুল আলম বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার বক্ত্যবে উল্লেখ করে বলেছেন, আমাদের দেশে শিল্প খাত পরিবেশবান্ধব হওয়া উচিত। এসব মাথায় রেখেই শিল্প খাত তৈরি করতে হবে। শিল্পবর্জ্য ব্যবস্থাপনা অবশ্যই সবাইকে করতে হবে। সামান্য একটু কেমিক্যাল ব্যবহারের ওই পয়সাটা বাঁচাতে গিয়ে দেশের সর্বনাশ, সঙ্গে সঙ্গে নিজের সর্বনাশটা কেউ করবেন না।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, আমাদের দেশকে এগিয়ে নিতে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের প্রতি বেশি মনোযোগ দেওয়া উচিত।

এক সময় এসব ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাই বড় হবে। তারা উপকৃত হবে, দেশ উপকৃত হবে। কোনো মতে পাস করেই চাকরির পেছনে না ছুটে নিজে উদ্যোক্তা হয়ে চাকরি দেওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। তিনি বলেন, উদ্যোক্তা হওয়ার জন্য সরকার নানান সুযোগ-সুবিধা দিচ্ছে। এসব সুবিধা আমাদের ছেলেমেয়েদের নিতে হবে। নারী উদ্যোক্তা আরও বাড়াতে হবে। নারীদের আরও বেশি সুযোগ করে দিতে হবে। তাহলে নারী-পুরুষ সমান তালে এগিয়ে যাবে। নারীদের গৃহস্থালি কাজের স্বীকৃতি দিতে হবে।

আমাদের দেশ ‘ভৌগোলিক সীমারেখায় ছোট এবং জনসংখ্যার দিক দিয়ে বড়’ উল্লেখ করে সরকারপ্রধান বলেন, সে ক্ষেত্রে আমাদের নিজেদের দেশের পরিবেশ ও সবকিছু অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে হওয়া উচিত। স্বাস্থ্যসম্মত হওয়া উচিত। সঙ্গে সঙ্গে জলবায়ুর অভিঘাতে যেন আমরা ক্ষতিগ্রস্ত না হই সেদিকে সবাইকে দৃষ্টি দিতে হবে। তিনি বলেন, যারা যেখানেই কোনো শিল্প গড়ে তুলবেন সেখানে অবশ্যই লক্ষ্য রাখবেন আপনার এই শিল্পের বর্জ্য যেন নদীতে না পড়ে, আমাদের পানি যেন কোনোভাবে দূষণ না হয়, মাটিতে দূষণ যেন না হয়। সেদিকে দৃষ্টি দেওয়ার জন্য আমি বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমি খুব আনন্দিত, কেননা আজকের এসএমই পণ্য মেলায় দেখা যাচ্ছে উদ্যোক্তা ৬০ শতাংশই নারী। তিনি নারীদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, সমাজের একটা অংশকে বাইরে রেখে সেই সমাজ কখনো এগিয়ে যেতে পারে না। আমাদের দেশের নারী-পুরুষ সবাইকে যদি আমরা উদ্যোক্তা হিসেবে তৈরি করতে পারি তাহলে সমানভাবে দেশটা দ্রুত উন্নত হবে। এ জন্য নারী উদ্যোক্তা আমাদের দরকার। যেহেতু শিল্প মন্ত্রণালয় এবং এসএমই ফাউন্ডেশন থেকে নারী উদ্যোক্তাদের বিশেষ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে সে ক্ষেত্রে পুরুষরা ঘরের নারীদের (স্ত্রী-কন্যা-বোন) নামে, তাদের সঙ্গে নিয়ে এখানে যুক্ত হতে পারেন। কেননা অন্যত্র ৪ শতাংশ সুদে ঋণ পাওয়া যাবে না। কাজেই পুরুষরা বিশেষ করে আমাদের যুবসমাজ এই সুযোগটা কাজে লাগাতে পারেন। কারণ আমরা চাই আমাদের শিল্প খাতে আরও উদ্যোক্তার সৃষ্টি হোক। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০০৭-০৮ অর্থ বছরের জিডিপিতে শিল্প খাতের অবদান ছিল ১৭ দশমিক ৭৭ শতাংশ, সেখানে ২০২২-২৩ অর্থ বছরে তা বেড়ে ৩৭ দশমিক ৫৬ শতাংশে উন্নীত হয়েছে এবং অর্থনীতির প্রায় প্রতিটি সূচকে বাংলাদেশ আজকে এগিয়ে যাচ্ছে। আমাদের মাথাপিছু আয় ২ হাজার ৭৯৬ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে, যা বিএনপির শাসনামলে ২০০৫-০৬ অর্থ বছরে ছিল মাত্র ৫৪৩ ডলার। সরকার চ্যালেঞ্জ নিয়ে নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ করায় আজকে পদ্মার ওপারেও বিশাল কর্মক্ষেত্র উন্মুক্ত হয়েছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, পদ্মার ওপারে যে জেলা বা ইউনিয়নগুলো রয়েছে সেখানকার মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন হচ্ছে। সেখানেও বিনিয়োগের বিরাট সুযোগ এসে গেছে। এসব এলাকায় ‘এসএমই’ (ফাউন্ডেশন) আরও বেশি কাজ করতে পারে এবং এখানে অনেক উদ্যোক্তার সৃষ্টি করতে পারেন। তিনি শিল্প ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, আমরা আরও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে চাই। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবকে মাথায় রেখে আমাদের আরও উদ্যোক্তা এবং কাজের লোক প্রয়োজন পড়বে। আমাদের দেশের মানুষকে কাজ দিতে হবে। তিনি বলেন, আমরা যখন পদক্ষেপ নেব সে সময় বিশেষ করে শিল্প মন্ত্রণালয় ও এসএমই ফাউন্ডেশনকে খেয়াল রাখতে হবে যে শ্রমঘন শিল্প যেন আমাদের দেশে গড়ে ওঠে। শ্রমবান্ধব কর্মপরিবেশ সৃষ্টির ওপর গুরুত্বারোপ করে শেখ হাসিনা বলেন, শ্রমিকদের বিষয়ে সবাইকে আন্তরিক হতে হবে। আপনি যদি বেশি কাজ চান তাহলে তাদের সেই কর্মপরিবেশ তৈরি করে দিতে হবে। তিনি বলেন, শুধু হুকুম দিয়ে হয় না। হুকুম দিয়ে যা অর্জন করতে পারবেন, ভালোবাসা দিয়ে পারবেন তার চেয়ে অনেক বেশি। আস্থা-বিশ্বাস অর্জন করে আরও বেশি আপনি কাজ করিয়ে নিতে পারবেন। সেদিকে অবশ্যই সবাইকে দৃষ্টি দিতে হবে।

প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে সারা দেশেই ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের উন্নয়নে এবং এই খাতে বিনিয়োগের প্রতি আগ্রহী হয়েছেন দেশের ও বিদেশের প্রচুর সংখ্যক বিনিয়োগকারী।

বিশ্বের এমন অনেক দেশ আছে, যারা ক্ষুদ্র ও মাঝারিশিল্পের মাধ্যমে তাদের শিল্পায়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করেছে। বিশেষ করে, জনসংখ্যাধিক্য একটি দেশের জন্য বৃহৎ শিল্পের পাশাপাশি ক্ষুদ্র শিল্পের বিকাশ খুবই জরুরি। বাংলাদেশ একটি জনসংখ্যাধিক্য দেশ; কিন্তু প্রচুর সম্ভাবনাময় একটি দেশ। বাংলাদেশের মানুষ যে কোনো কিছু একবার দেখলেই তা অনুসরণ করে নব সৃষ্টিতে মেতে উঠতে পারে। স্বাধীনতার পর থেকেই বাংলাদেশ নানাভাবে শিল্পায়নের জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

আমাদের সবাইকেই যার যার যোগ্যতা ও মেধা সংযোজিত করে স্বল্প পুঁজি খাটিয়ে ক্ষমতা ও সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে চাকরির পেছনে না ছুটে নিজেদের উদ্যোগে ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পে বিনিয়োগের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা ও দেশের উন্নয়নে সম্পৃক্ত হওয়া।

লেখক: গবেষক ও প্রাবন্ধিক

ইমেজ বা ভাবমূর্তি গঠন (Image & Image Building)